四川发布客户端消息 “谈及蓝天,人们总会想到PM2.5,但你是否知道它另一个名字,‘可入肺颗粒物’?”在2025年六五环境日四川省主场活动暨观音湖“绿水青山”中国休闲运动挑战赛活动上,清华大学碳中和研究院院长、环境学院教授贺克斌从科普PM2.5相关知识展开了分享。

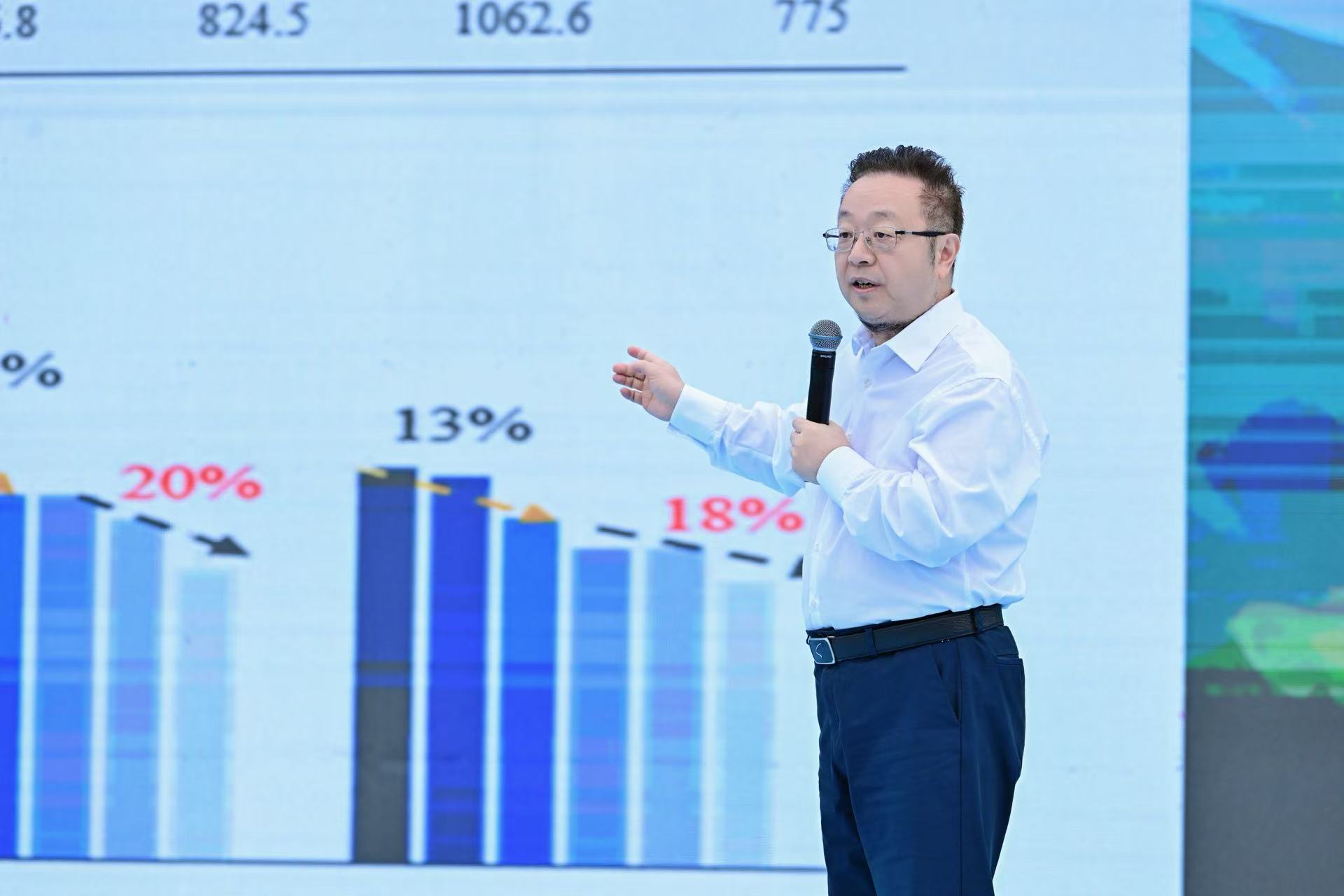

据介绍,四川省PM2.5浓度在2013年以前呈现快速增长并维持高位,转折点始于2013年打响“蓝天保卫战”。自此,四川的PM2.5浓度曲线掉头向下,一路快速下降。贺克斌说,“目前,四川PM2.5年均浓度已经进入了2字头,降至30微克/立方米以下。”

活动现场,一份跨越二十余年的PM2.5浓度变化图,清晰展示了四川在“蓝天保卫战”中的成效。

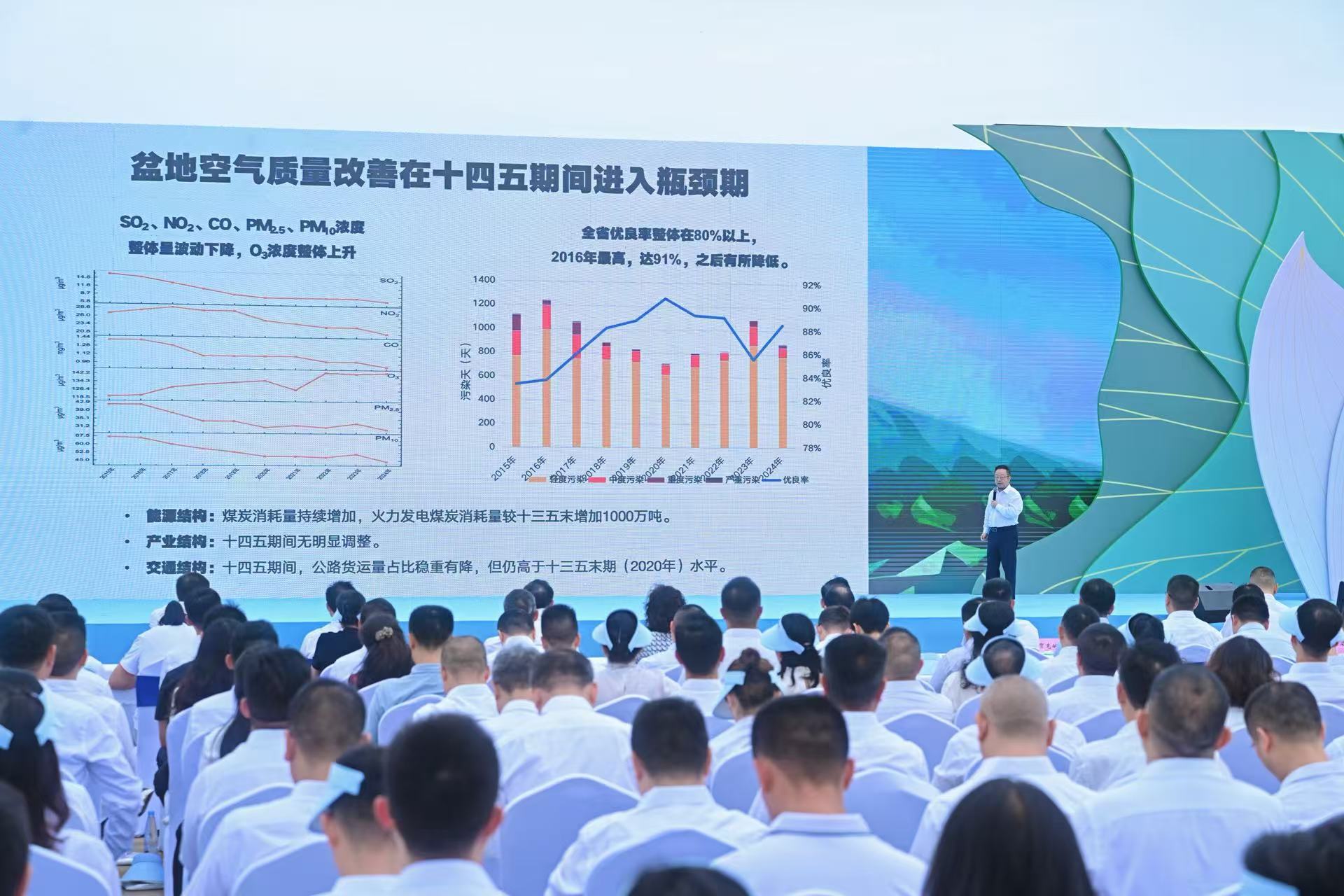

“成绩来之不易,对四川而言,困难更大、更多。”贺克斌谈道,首先四川是盆地,污染物扩散先天受阻;其次,其地处青藏高原东缘的地理位置,使得东部地区大范围西移的污染物在此滞留、累积,治理难度倍增。与地形开阔的长三角、珠三角相比,四川实现空气质量改善,所付出的努力需要加倍。

四川又是如何取得这样优秀的成绩呢?贺克斌详细谈道,“答案在于全省上下、多部门协同作战。”

具体而言,就是通过产业升级、能源结构调整、交通运输优化、用地管控以及重污染天气精准应对等举措,这场涉及社会经济多领域的系统性“战役”,取得了优秀的结果。

谈及下一步目标,贺克斌表示,“到2060年,四川力争将PM2.5从当前的29微克/立方米左右降至25、15微克/立方米,甚至将挑战10微克/立方米以下的世界卫生组织最严指导值。”

四川发布客户端记者 王洋