每天5分钟,听遍锦官城。过往前朝事,历史也新鲜。这里是四川新闻网特别节目《冷历史会说话:你不知道的老成都》。

今天我们要讲述的是古代奢侈品织造工具──织机。

四川新闻网策划团队出品

统筹:楚彦

播讲者:杨家毅

编辑:徐蕾

制作:徐蕾

“晓看红湿处,花重锦官城”,早在西汉时期的成都,就已经能够生产华美的蜀锦了。蜀锦对成都来说是毫无争议的“代言人”。

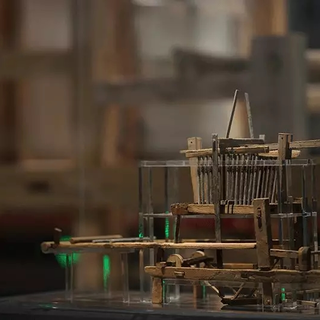

然而,历史上的蜀锦织造技艺,从来没有得到实物佐证,因为制造蜀锦的传统手工技艺从古至今,从来都是靠师傅带徒弟,口传心授。直到2013年,在成都市老官山汉墓发现了4座西汉墓葬,墓中出土了大量的珍贵文物。其中就有4台蜀锦勾综提花织机的模型,才算是填补了中国丝绸纺织技术的考古空白,也印证了成都就是历史上丝绸之路的南起点。老官山汉墓的考古发掘,也成为了2013年中国“十大考古新发现”。

这些出土织机模型都是使用竹木制成的,结构复杂而精巧,在一些部件上还残存着丝线和染料。与织机模型同时出土的还有15件彩绘木俑,在出土时就散落在织机的周围,它们有的站着、有的坐着,手臂的姿势也各不相同,从这些木俑的不同姿态和身上的铭文来看,这些木俑可能是从事不同工序的织工,一瞬间古代纺织厂的情景仿佛跃然出现在眼前。

其实这些织机模型能够保存,让大家能够亲眼目睹,也是历经了万难,因为成都独特的地层:地下水丰富。在“喝饱水”的情况下,这织机的澡一泡就是2000多年。可是,泡了这么多年的澡,想“来陆地看看”这件事,可把考古工作人员难住了!为了减少织机模型在空气中暴露的时间,工作人员是连夜用尼龙线和泡沫纸把它包裹好,送回了文保中心。在那里,考古人员清洗了污泥,就把织机浸泡在了特殊的药水中,到目前为止没有展出的两部织机模型,至今还在药水里浸泡着呢。

说到这里,大家肯定想着,晾干就好了,干嘛还泡着?这是因为织机在水里泡了2000多年,已经空掉的细胞,全靠水来支撑形状。可想而知,新鲜的木材在晾晒时都容易导致开裂,更何况这织机的木头,要是晾干,就会一碰就散。那该怎么办呢?在织机浸泡时,研究人员也没有闲着,他们按照织机原型比例,复原出了一台原始大小且可操作的提花机,目前,成都博物馆二楼展出的复原提花织机,尺寸大小是严格按照老官山汉墓出土的提花织机模型与同时一并出土的织工漆俑之间的比例换算而来的。现场更有织工用这件复原后的提花织机,以汉代的技艺现场织造美丽的蜀锦,让观众见证文物复活。

那么一台提花织机的操作究竟有多复杂呢?可以想象一下,巨大的织机,操作起来是一件及其耗时耗力的事情,一台织机需要一边一个人,两个人同时配合操作一台机器,手、脚、腰、眼全部都要动起来,整天都重复着一个动作,重复上万次,甚至十几万次。还不只是重复规矩的动作,还要如同现在的“程序猿”一样,需要进行“编程”才能设计出精美的图案。在一天十几个小时的工作量下,大概需要两个月的时间才能织成一匹完整的蜀锦。所以如此高昂的原材料加上人力和时间成本,价格自然是成倍上涨。所以“寸锦寸金”说的就是蜀锦,一寸蜀锦,黄金数斤。

虽然汉代蜀锦的织造技术很早就消失在了历史的长河中,我们只能从文献或者出土的少量织锦残片看到汉代蜀锦的风貌,但是随着成都老官山西汉织机模型的发现,也让我们能够全面的了解到从丝线排布到蜀锦织造的繁复过程,也让世界惊叹于汉代蜀地织工精湛的技术和高超的智慧。

今天的节目就是这样,4500岁老成都,我想讲给你听。明天我们将继续在喜马拉雅独家为您讲述化腐朽为传奇的千年“保护伞”──漆艺。

想了解更多的历史文化知识,欢迎关注"西蜀草堂"或"成都博物馆"的微信公众号,我们每期节目的文字版,还有很多珍贵的文物图片和小视频都可以在这里找到哦!pick一下吧!

图据成都博物馆

编辑:彭宛聆