四川发布客户端消息 致敬新中国成立70周年,国家统计局四川调查总队即日起总结发布新中国成立70周年四川民生经济发展成就系列报告,展现四川民生状况,发展成绩。8月30日,第一篇系列报告聚焦四川粮食生产。

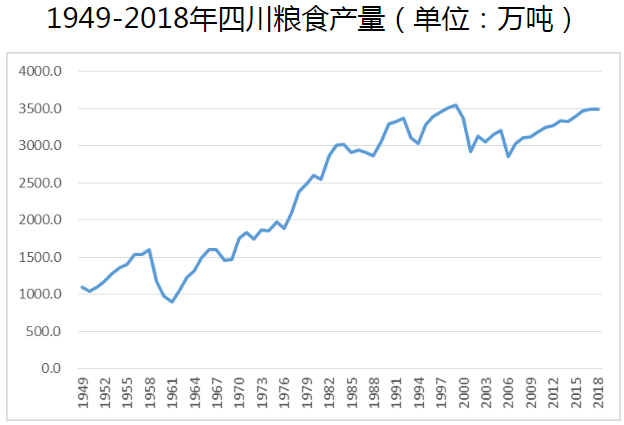

四川是全国13个粮食主产省之一,也是西南地区唯一的主产省份。四川省委、省政府始终坚决贯彻党中央决策部署,高度重视粮食生产,制定出台了一系列保护粮食安全、提升粮食生产能力的政策措施。新中国成立以来,四川粮食生产发展尽管艰难曲折,但粮食综合生产能力不断提升,粮食产量不断提高。2018年,四川粮食产量3494万吨,是1949年粮食产量的3.2倍;比1978年增长46.7%,年均增长1%。2018年,四川粮食产粮在全国排第9位,在西部省区排第二,仅次于内蒙古,在西南地区高居第一。

一、四川粮食生产风雨历程

从新中国成立到现在,四川粮食生产经历了近70年的风雨历程,这段历程大致可分为曲折增长阶段(1949年-1977年)、改革突破阶段(1978年-1984年)、相持徘徊阶段(1985年-1988年)、鼎盛发展阶段(1989年-1999年)、徘徊下滑阶段(2000年—2006年)。目前,四川粮食生产处于恢复发展和调整优化阶段(2007年至今),这期间,各级政府采取了一系列更直接、更有力、更有效的支农惠农政策,特别是党的十八大以来,党和政府高度重视粮食安全,提出新形势下国家粮食安全战略,加强对粮食生产的支持力度,2018年,四川粮食产量3494万吨,处于2000年以来最高水平。

二、四川粮食生产的主要特点

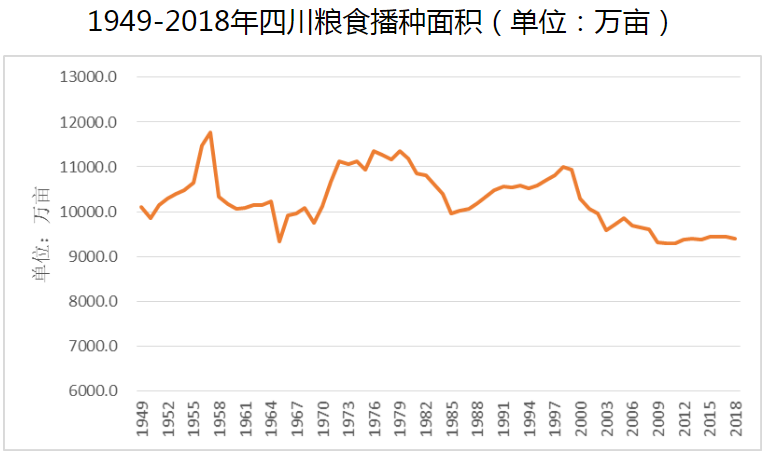

(一)四川粮食播种面积呈减少态势

新中国成立后到改革开放前,四川粮食播种面积经历了曲折上涨的阶段,党的十一届三中全会后,随着农业生产方式的变革,农业生产结构也开始调整,减少双季稻面积,主攻中稻,推广杂交水稻和杂交玉米,扩大经济作物种植面积,粮食播种面积减少,随后又得到恢复性增长。1999年后,由于退耕还林、种植结构调整,以及近年农业供给侧结构性改革,四川粮食播种面积逐年缓慢减少。2018年四川粮食播种面积9398万亩,比1999年减少14.1%,比1978年减少15.7%。

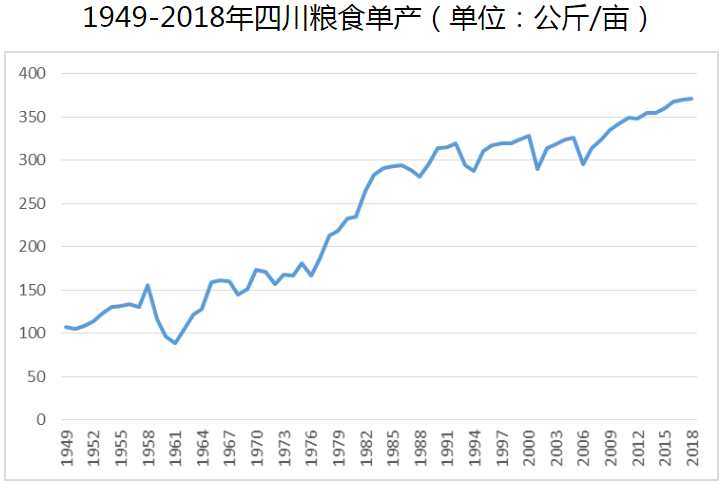

(二)粮食单产水平持续提高

新中国成立初期,粮食生产能力低下,粮食单产水平较低,1978年前单产未突破200公斤/亩。改革开放后,粮食生产经营体制变革,农业生产条件得到改善、生产技术不断发展,四川粮食单产水平不断提高。2012年,四川粮食单产349公斤/亩,比1978年增加63.4%,年均增幅1.5%。党的十八大以来,四川继续提升粮食综合生产能力,粮食单产进一步提高。2018年,四川粮食单产372公斤/亩,创历史新高,比2012年增加6.6%,年均增幅1.1%。

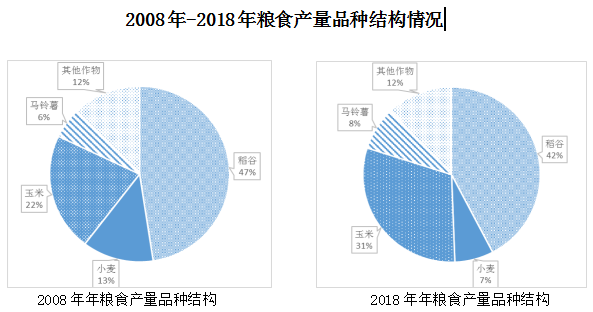

(三)粮食品种结构得到优化

改革开放以来,特别是党的十八大以来,四川加大农业供给侧结构性改革力度,调整优化粮食种植结构,稳定主粮面积,调减弱势粮食作物面积,发展马铃薯主粮化。目前,四川稻谷产量稳定,长期占粮食总产量比重在40%以上;小麦占总产量比重下降,2018年占粮食作物比重7.1%,比1978年减少8.4个百分点;玉米产量占总产量比重逐年提高,2018年占粮食比重30.5%,比1978年增加15.4个百分点;马铃薯超过小麦成为四川第三大粮食作物,2018年马铃薯占粮食作物比重8.1%。

(四)粮食生产品质大幅提升

四川省委、省政府狠抓粮食作物良种繁育、标准化生产、新品种展示示范基地建设,依靠科技主攻单产、提高品质,在产粮大县等地区开展高产高效创建活动,提升粮食生产品质。2018年,建设200个粮油绿色高质高效示范区,并建立“稻香杯”优质稻评选、推广、应用机制,在10个县进行了“稻香杯”优质稻品种集中示范展示。

三、四川粮食生产主要经验

(一)认真贯彻落实国家粮食安全战略

党中央始终高度重视农业发展和粮食生产。2019年中央一号文件是连续16年来再次以“三农”为主题。党的十八大以来,以习近平总书记为核心的新一届中央领导集体十分重视粮食安全问题,提出了新形势下国家粮食安全战略。习近平总书记多次强调,“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上,我们的饭碗应该主要装中国粮。”四川坚持贯彻落实国家粮食安全战略,省委、省政府高度重视粮食安全工作,制定了一系列保障粮食安全、提高粮食综合生产能力以及支农强农惠农的政策。

(二)深化农村改革激发发展活力

改革开放以来,农业农村发生深刻变革,粮食生产经营主体发生根本性转变。四川农业经营体制改革早于十一届三中全会,率先在全国实施了家庭联产承包责任制,为农业发展注入新的活力。此后,随着农业生产方式转变,农业经营方式逐渐向集约化、规模化方向发展。农民专业合作社、种粮大户、家庭农场快速发展,提高了农业生产经营的组织化程度;产业化龙头企业发展壮大,增强了对农户生产带动作用。党的十九大报告进一步明确,“保持土地承包关系稳定并长久不变,第二轮土地承包到期后再延长30年。”农村基本经营制度得到进一步巩固。2018年,四川粮食规模经营面积达到271万亩,较2017年增长10.8%。

(三)落实完善粮食支持政策制度

一是制定惠农政策。四川对粮食大县和财政困难县实行奖励补助激励政策,对重点品种实行最低收购价调控政策,实施耕地地力保护补贴、种粮大户补贴、水稻直补等政策,切实保护种粮农户利益。2018年,全年足额兑现耕地地力保护补贴资金66.56亿元,产粮大县奖励15.45亿元,安排种粮大户补贴专项资金8228万元,补贴种粮大户1.4万余户。二是着力保护耕地,深入实施“藏粮于地”、“藏粮于技”战略,加快划定粮食生产功能区和重要农产品生产保护区,加强高标准农田建设。2018年底,四川实际耕地保有量10103万亩,占目标任务的106.9%;基本农田保护面积7805万亩,占目标任务的100.2%。截至2018年底,四川共建成高标准农田3671万亩,占耕地面积的36.4%。

(四)加大农业财政投入

2006年以前,四川财政支农支出一直较低,只有10亿元左右,占财政总支出比重徘徊在8%左右。党的十八大以来,四川不断加大农业投入,加大农业基础设施建设,深入推进脱贫攻坚,加快农业物质技术装备建设,为农业农村经济稳定发展和农民持续稳定增收提供了有力保障。粮食生产面貌也得到较大改善,粮食综合生产能力得到较大提升。2018年由中央和省级财政转移专项资金投入465亿元,比2017年增加48亿元,增幅11.5%。

(五)改善农业生产条件

一是四川不断加强农业基础设施建设。1978年四川耕地灌溉面积2984万亩,与2012年相比年均增幅0.8%。党的十八大以来,四川继续加大农田水利建设,农田水利设施条件得到进一步改善。2018年,四川耕地灌溉面积4389万亩,比2012年增加11.8%,年均增幅1.9%。二是四川机械化水平快速提升。随着农业生产不断进步,农业机械化得到较大发展。截止2012年底,四川农业机械总动力3694万千瓦,是1978年的10.5倍;大中型拖拉机11.5万台,是1978年的7.9倍。党的十八大以来,四川继续推动农业机械化发展。2018年四川农业机械总动力4658.7万千瓦,比2012年增长26.1%;2017年大中型拖拉机13.4万台,比2012年增长16.6%。

(六)提高农业科技水平

改革开放后,各级党政高度重视农业科技的重要作用,实施科教兴农战略,加强粮食生产科技创新。党的十八大以来,四川强化农业生产科技创新和示范推广,加大优良品种培育研究力度,推进新型农业科技服务体系建设,加快农业科技进村入户。据省农业农村厅资料,2018年,四川主要粮食作物主推技术到位率达到95%;共落实水稻、玉米、马铃薯、高粱等高产创建示范面积976.1万亩,完成小麦高产创建示范面积181.6万亩。

新中国成立70周年,四川粮食生产在党的领导下,一路披荆斩棘,取得了瞩目成绩。新时代,在习近平新时代“三农”工作思想指引下,四川省委、省政府一定会牢牢扛起维护国家粮食安全之重责,确保粮食生产基础条件不断改善,粮食生产结构继续调整优化,粮食生产综合能力稳定提升,四川粮食生产将逐步迈上高质量发展新征程。

四川发布客户端记者 张药滟