四川发布客户端消息 致敬新中国成立70周年,国家统计局四川调查总队总结发布新中国成立70周年四川民生经济发展成就系列报告,展现四川民生状况,发展成绩。9月2日,第二篇系列报告发布,聚焦四川畜牧业发展。

新中国成立70年来,国民经济从物资匮乏、百废待兴发展到如今物产丰饶、百业兴旺。正所谓“猪粮安天下”,70年来畜牧业的发展不仅提供给居民充足的肉、蛋、奶等生活必需品,更为百姓安居乐业提供重要保障。在党中央的正确领导下,在国家改革开放政策的推动下,四川畜牧业从缓慢探索走向全面发展、从量少低效走向高产高效、从品类单一走向六畜兴旺,取得了令人瞩目的成就。

畜牧业在第一产业中的地位逐渐提高,成为四川农村经济发展的重要力量和农民收入的重要来源,四川也成为全国最重要的畜牧业生产地区之一,为保障全国畜禽产品供应发挥了积极作用。

回顾四川畜牧业70年发展历程,产量增长是最突出的表现、结构调整是最鲜明的特色、技术进步是最重要的保证、方式转变是最本质的特征。在省委、省政府的高度重视和正确指导下,四川畜牧业发展将继续立足本省资源环境基本情况,稳生产、提质量、调结构、促发展,着力向规模化、专业化、绿色化的现代畜牧业方向迈进。

一、确立畜牧业大省地位,为全国畜牧业发展做出积极贡献

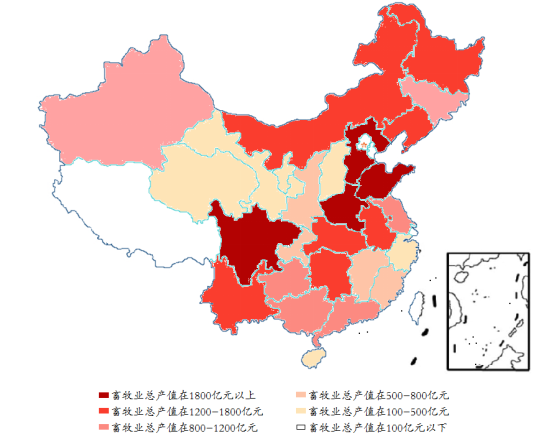

四川是全国重要的畜牧业生产大省,70年来四川畜牧业产值始终位于全国前列,西部第一位;近年来,生猪出栏量占全国总产量的10%左右,肉类总产量占全国总产量的8%左右,为全国畜禽产品供应作出了积极贡献。

2018年,全省生猪、牛、羊、家禽的出栏量分别位居全国第一、第五、第六和第八位;肉类总产量及畜牧业总产值同时位居全国第三位。

图1:2018年全国各省畜牧业产值对比图

二、畜禽产量增长,肉蛋奶从“奢侈”变“家常”

回顾四川畜牧业70年的发展成就,畜禽产量增长是最突出的表现。肉、蛋、奶等产品从原来只有逢年过节才能吃到的“奢侈品”变为如今家家户户餐桌上的 “家常菜”。

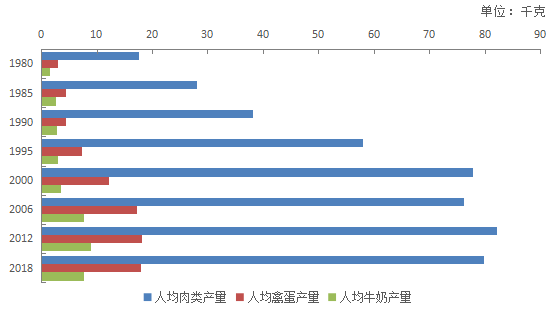

新中国成立初期,百业待兴,全省年人均肉产量不足3公斤,在物资紧缺的年代,居民只能凭票买肉买粮。到改革开放初期,全省畜牧业生产有所发展,全省年人均肉产量达到15公斤。从80年代中后期开始,在市场经济在带动下,全省畜牧业全面发展,产量大幅增长。到2018年,全省人均肉产量达到78公斤,是1980的4.5倍;禽蛋产量17.8公斤,是1982的6.1倍[footnoteRef:1] ;人均牛奶产量7.7公斤,是1980的5倍。

图2:1980-2018年四川主要畜禽产品人均产量变化情况

畜禽产量的增长,促进了居民消费的增加,肉蛋奶成为居民日常生活的必需品,居民饮食结构不断改善,尤其是农村居民生活发生的巨大变化。2018年全省农村居民人均消费猪肉、牛羊肉、禽肉、蛋类、奶类分别为41.17千克、1.25千克、9.48千克、8.36千克、8.27千克,是改革开放初期的4.3倍、19.3倍、35.1倍、14.2倍、39.4倍。

2018年全省城镇居民人均消费猪肉、牛羊肉、禽肉、蛋类分别为36.14千克、3.22千克、11.59千克、8.52千克,是改革开放初期的1.6倍、2倍、6倍、2.9倍。2018年全省城镇居民人均消费奶制品17.43千克,呈现稳定增长趋势。

三、养殖结构调整,从一猪独大转向多畜种共同发展

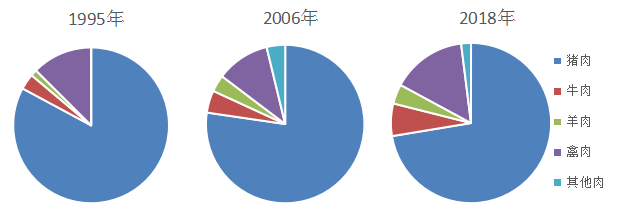

生猪是四川最重要的畜牧业产品,家家养猪的传统习惯由来已久。90年代以前,猪肉产量占全省肉类总产量的比重一直超过90%。1995年,全省提出“八龙兴牧”的畜牧业发展战略。按照这一战略、全省要分期分批建立猪、牛、羊、鸡、兔、鸭、鹅、蜂的产加销一体化、牧工贸一条龙的经营示范区,四川养殖结构开始从“一猪独大”向“共同繁荣”发展。

到2018年,猪肉占肉类总产量的比重下降至72.4%;牛肉占肉类总产量的比重提高到5.2%;羊肉占比提高到4%;禽肉占比提高到15.1%。禽蛋、牛奶、蜂蜜产量均有明显上涨,养殖结构更加多元丰富。

图3:1995年、2006年、2018年四川主要肉类产量占比变化情况

四、生产技术进步,畜牧业生产效率明显提高

技术进步是畜牧业发展的重要保证,70年来四川畜禽养殖生产效率明显提高。以生猪为例,70年来出栏率、头平重、母猪产仔率等数据明显提高。1952年,全省生猪出栏率(年出栏量比存栏量)仅为0.42,受养殖品种和技术水平的限制,当时仔猪死亡率较高,加之生猪生长慢,导致每头生猪饲养周期长达一年多甚至更久,且平均每头生猪仅可提供约40公斤的猪肉,生猪生产效率很低。随着品种改良,以及生产技术的提升,到2018年,生猪出栏率提高到1.6,产仔率提高、仔猪死亡率降低,每头母猪每年提供的断奶仔猪数量可达到20—25头,同时每头生猪平均养殖周期缩短至6个月左右、可提供70-80公斤猪肉,生产效率明显提高。

五、生产方式转变,向商品化、规模化、专业化发展

改革开放之后,社会经济条件发生巨大变化,在市场经济的推动下,传统家家饲养、自给自足的生产模式已无法继续推动畜牧业现代化的发展。在市场经济带动下,全国陆续成立了许多大型养殖企业,规模经济的成本和效率优势加剧了产业进一步集中。几十年来,四川本地陆续诞生了新希望、德康、巨星、铁骑力士、高金等大型综合畜牧生产企业,全国如温氏、正邦、大北农等企业也纷纷入驻四川。近几年来,以生猪为主体的四川大型养殖企业数量整体呈现增长态势,饲养量也呈波动上升的趋势,规模化、专业化已经成为产业发展的共识。

至2018年全省农村生猪散养率已下降至32%左右,传统家家喂猪的模式已发生彻底变化,大型养殖企业通过 “公司+农户”的生产方式,在增加产量的同时促进畜牧业生产集中度提升。同时,畜禽污染的治理以及互联网经济的发展,都对产业专业化、规模化提出了新的要求,生产经营方式变革是四川畜牧业发展最本质的特征。

六、畜牧业地位提升,成为农村经济的重要组成部分

传统畜牧业作为种植业的从属产业,一直是农民生产经营的副业。1949年,四川畜牧业产值仅占第一产业总产值的13%,传统养猪肥田、养牛耕地的习惯由来已久。整体看,改革开放以前全省畜牧业养殖商品化程度很低,即便到了80年代初期畜牧业产值也仅占第一产业总产值的四分之一左右。从80年代中后期开始,四川畜牧业呈现全面发展的态势,畜牧业在农业中的地位也在逐步提高。从1980年至2007年,四川畜牧业产值占第一产值的比重逐年上升,高峰时达到53.5%,已经与种植业一起成为四川农村经济发展的重要支撑。

随着四川农村经济的发展,尤其是各地农田建设以及经济作物的推广,四川种植业发展提速,加之期间各类生产疫情,如H1N1、H7N9禽流感、猪蓝耳病以及近期的非洲猪瘟等疫情的侵袭,从2008年开始畜牧业产值占全省第一产业总产值的比重有所下滑,到2018年占比降至三分之一左右,但畜牧业生产仍是四川农业生产的重要组成部分,是农村经济发展的重要支撑。

目前,四川畜牧业发展已进入向现代畜牧业转型的关键时期,下一步将继续围绕乡村振兴整体战略,贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的发展思路,稳生产、提质量、调结构、促发展,更好地满足居民多样的畜禽产品需求,着力向规模化、专业化、绿色化的现代畜牧业方向迈进。

四川发布客户端记者 张药滟