四川发布客户端消息 致敬新中国成立70周年,国家统计局四川调查总队总结发布新中国成立70周年四川民生经济发展成就系列报告,展现四川民生状况,发展成绩。随着中国特色社会主义市场经济的初步建立,价格改革已取得明显成效,物价运行轨迹成为经济发展和市场变化的晴雨表。本篇报告,我们就来一起聚焦四川物价运行。

一、四川物价运行的轨迹

(一)物价运行总体情况

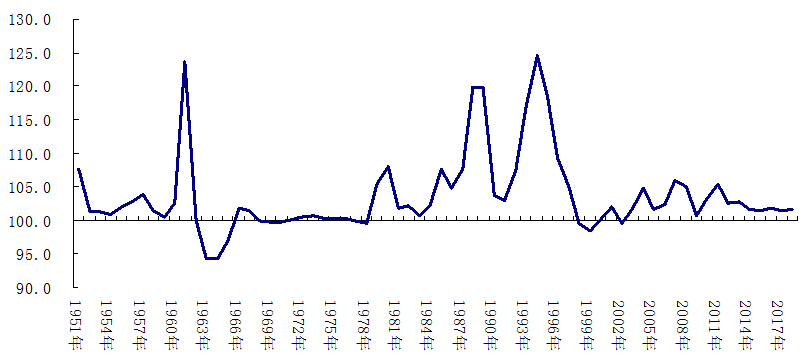

以1978年改革开放为界,之前计划经济时代,价格管制下的市场物价基本稳定,除个别年份外,整体波动不大。1978年之后伴随着我国改革开放的步伐,社会主义市场经济逐步建立完善,价格机制的形成由政府定价转变为市场定价为主,价格成为经济发展和市场变化的晴雨表。期间,随着经济的周期变化,四川物价出现了多次大的波动,随着GDP增速的快速增长和经济总量规模急剧放大,四川物价也呈现上涨态势。与1951年比,2018年四川居民消费价格累计上涨9.83倍,年均上涨约3.5%。随着社会主义市场经济建立,绝大多数价格放开,以市场定价的价格机制形成,在经历了通胀、通缩的起起落落后,我国经济发展进入新时代,居民消费价格指数也呈现出运行平稳、温和上涨的新常态。、

图1:新中国成立以来四川居民消费价格指数走势

以上年价格为100

注:四川从1985年才开始编制居民消费价格指数,1952年-1984年以商品零售价格指数来反映物价的变动趋势。

(二)物价运行两个大的阶段

1. 改革开放前,计划经济时代,价格受到管制,市场物价波动不大。从新中国建立到1978年12月党的十一届三中全会召开,在这近30年里,四川物价先后经历了两个主要时期,若干个阶段。

(1)国民经济恢复时期(1949—1952 年),物价水平先高后稳。新中国成立之初,国民经济处于恢复期,市场物价也由市场自发形成为主逐步过渡到计划价格为主,物价由剧烈波动走向基本稳定。

(2)社会主义建设时期(1953-1978年),除特殊时期的剧烈波动外,物价水平总体相对稳定。1953年社会主义“三大”改造完成后,我国进入了社会主义建设时期,形成了社会主义的计划经济和单一的计划价格,除个别年份外,物价总水平相对稳定,四川物价运行大体可以细分为五个阶段:

①第一个五年计划时期(1953-1957年),市场物价小波动,大体稳定。②“大跃进”时期(1958-1960年),计划价格下的物价平稳假象。③经济调整时期(1961-1966年),迎来新中国成立以来的第一个物价高峰,但通胀没有持续。④“文化大革命”时期(1967-1976年),价格冻结,有价无市下的物价稳定。⑤十一届三中全会前的恢复期(1977-1978年),经济逐步恢复,物价稳中有降。

2. 社会主义市场经济逐步建立,物价正常波动。1978党的十一届三中全会召开,拉开了改革开放的序幕,计划经济开始向市场经济转变。价格作为经济体制改革的重要内容之一,经历了探索和深化阶段后,价格的形成逐渐符合价值规律的要求,商品价格和服务项目收费标准逐步通过市场来定价,价格的市场调控机制初步形成。回顾历史,四川居民消费价格变动与全国运行态势基本一致,从改革开放至今,大体可以分为七个主要时期。

(1)价格改革试水期(1979—1984年),开始引入市场

机制,价格改革处于起步阶段,市场物价相对稳定。

(2)价格改革全面展开时期(1985—1989年),价格以放为主,出现改革以来第一次物价高峰。

(3)治理整顿时期(1990—1991年),抑制通胀,放缓改革步伐,价格涨幅迅速回落。

(4)深化价格改革时期(1992—1997年),由市场调节

为主的价格机制初步形成,出现第二次物价高峰。

(5)通货紧缩时期(1998-2002年),社会主义市场价格体制逐步完善,内外环境变化引发通缩。

(6)结构性价格波动时期(2003-2011年),外部环境影

响加大,结构性上涨明显。

(7)十八大以来经济增速换档期(2012—2018年),

经济进入新时代,物价进入新常态。

二、影响四川物价波动的主要原因

回顾历史,新中国成立70年来,国内经济社会发生了翻天覆地的巨变,不同时期和宏观背景下物价上涨的成因或有不同,从周期、货币、供求、成本、改革、国际到预期等等都有,且有时是多个因素共同作用的结果。

(一)经济周期波动

经济的每一次波动都伴随着物价的涨落。新中国成立70年,尤其是改革开放以来,国民经济发生了翻天覆地的变化。作为经济运行的“信号灯”、“晴雨表”,居民消费价格指数的高低,均能比较客观的反映经济的热与冷。

(二)货币供应剧增

自改革开放以来,我国广义货币M2从1952年末的101.3亿元猛增至2018年末的182.67万亿元。货币作为经济和通胀之间联系的中介,供应量的多少在很大程度上决定了价格水平的变化程度。

(三)供求关系变化

工业看需求、农产品看供应。农产品最能反映供求变化对价格的影响。由于农产品需求弹性小,其价格走势往往是供给侧决定的。而农产品结构性短缺是物价上涨的重要诱发因素。

(四)成本增加推动

不管农业、工业还是服务业,成本的增加如果无法在行业内部消化,企业通过价格传导向下游转移并最终传递到消费领域,对物价形成上行压力。因此生产要素成本的增加往往推动物价上涨。企业增加的成本通过价格机制传导到商品价格上,最终导致物价波动。

(五)价格改革深入

价格号称是市场经济的“信号灯”,是实现资源最优配置的“指挥棒”。但改革开放前,我国长期实行的计划经济,价格由政府定价,价格配置资源的作用被忽略,市场规律被扭曲。改革开放后,重塑价格机制一直是整个市场经济体制建设的核心环节,可以说价格改革是全面深化改革重要组成部分。

(六)外部因素冲击

随着全球化时代来临,特别是我国加入WTO之后,在经济全球化背景下,国际市场的价格变化也会造成影响。输入性影响程度主要取决于对外贸易依存度的高低以及国际市场价格涨跌的幅度。就我国而言,国际市场能源产品和农产品价格走势对物价有较大的影响。

(七)突发事件影响

突发事件是经济生活中的不确定因素,会影响商品或服务市场供求关系,导致消费者心理发生剧变,从而导致价格发生异动,虽然短期因素难以改变长期趋势,但能干扰、冲击、增大中短期居民消费价格的波动幅度。

三、历史经验带来的政策启示

(一)稳物价的关键在经济,应把握好经济增长和稳物价的平衡点。如果未来四川GDP增速运行在7%-8%的区间, CPI保持2%-3%的增长,既留有一定余地,也仍是高增长低通胀的理想组合,不失为较好的政策调控目标。

(二)稳物价的基础在保供,尤其应重视农业生产,稳定农产品供应。物价大幅波动对经济增长、企业生产、居民生活的影响是弊大于利的,因而保持物价基本稳定是物价调控的重要目标,而保供是稳价的关键。

(三)稳物价的重点在货币,注意把好货币闸门,松紧有度。央行根据宏观经济金融形势和流动性长短期影响因素的变化,灵活运用多种货币政策工具组合,维护流动性基本稳定,实现松紧有度,把好货币总闸门的宏观目标。

(四)稳物价的支撑在制度,通过制定完善相关法律、法规和应急机制、方案为调控物价做好法律保障,提供政策依据。一是进一步完善政府价格管理的相关法律法规体系和制度框架。二是建立完善应对突发事件的价格应急机制。三是加强价格监测预警机制。

(五)稳物价的难点在预期,价格改革应统筹安排,配套推进。一是加强顶层设计,制定调价方案应平衡商品或服务的提供者与消费者的利益。二是选择适当的调价时机减小改革对物价的影响。三是要坚持底线思维,制定好落实好与改革配套的民生保障措施。

四川发布客户端记者 张药滟