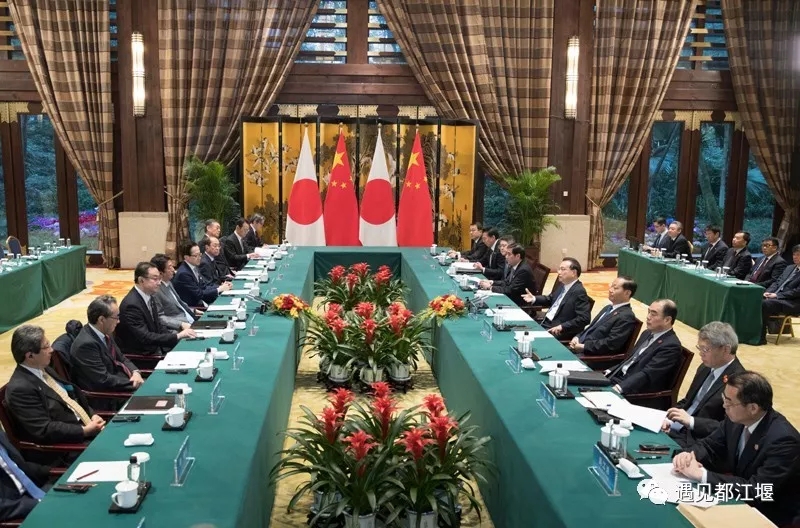

据新华社报道,国务院总理李克强12月25日上午在都江堰同日本首相安倍晋三举行会谈。

(视频据CCTV-1,图据中国政府网)

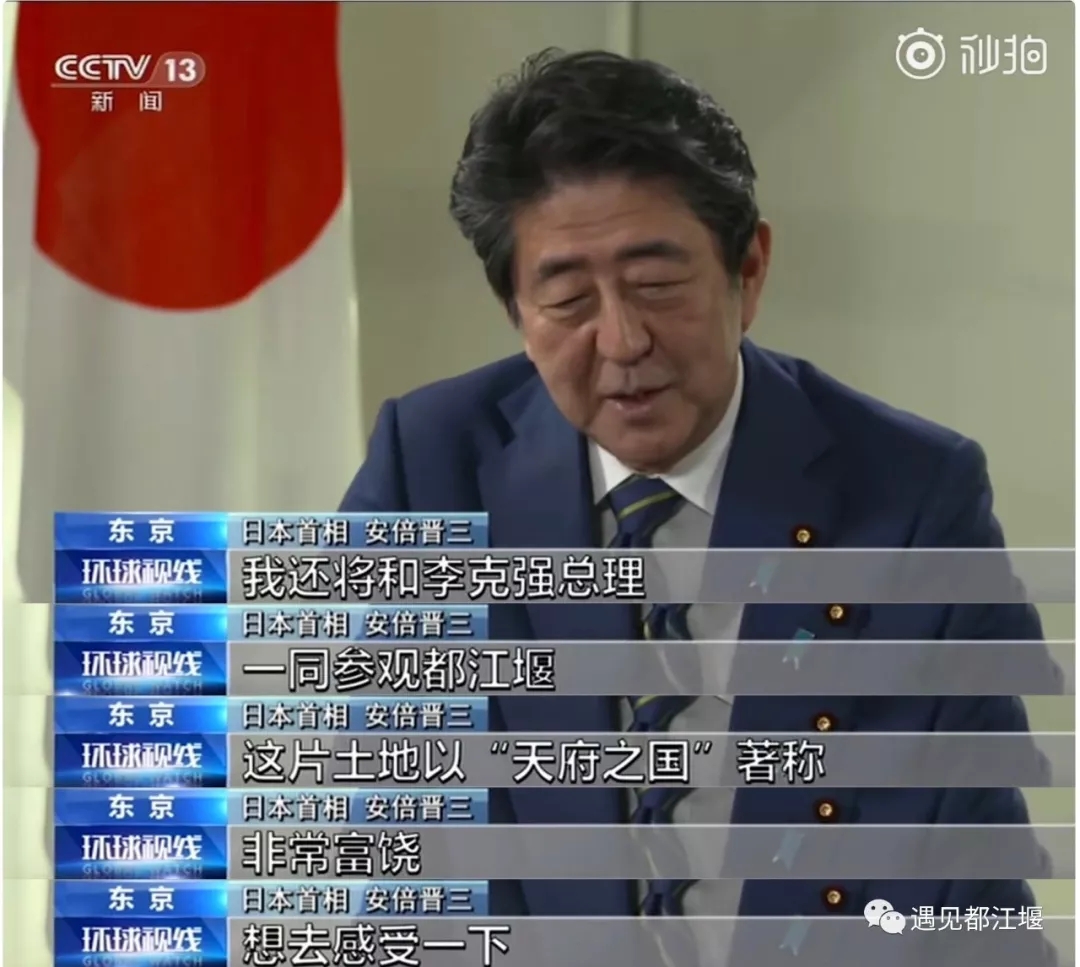

此次会谈前,日本首相安倍晋三曾接受央视记者专访,表示自己是第一次访问成都,非常期待成都之行。

(日本首相安倍晋三接受央视专访)

25日在都江堰举行的会谈中,李克强表示:“去年我访问日本期间,首相先生陪同我访问了北海道。我今天在成都都江堰同你会谈,也是尽地主之谊。”当日会谈结束后,李克强与安倍晋三共同参观了都江堰水利工程。

(两国领导人共同参观都江堰水利工程)

面对始建于公元前256年,距今2275年仍发挥重要作用的都江堰水利工程,李克强谈到,都江堰体现了因势利导,不与自然对抗,而是顺应自然力量来发挥人为因素的哲学。安倍晋三也说道,“它是利用自然的力量,很有哲学。”

两国领导人之间的一次会谈参访,让都江堰再一次汇聚了世界关注的目光。都江堰水利工程体现了水利工程与自然环境、科学实用和工程美学的和谐互融,值得我们静下心来细细品读。

(▲摄影:何勃)

2200多年前,蜀郡守李冰带领民众修成的都江堰水利工程,使成都平原从此“水旱从人、不知饥馑”。

如此伟大的工程,却恰恰孕育于平凡谦和之中。

当你站在金刚堤上,眼前的景象与“雄伟壮观”好似并没有什么联系。只见在江心处,一道高出水面不多、形似鱼嘴的河堤,把从上游山口奔腾而出的岷江水一分为二,一条名为内江,一条名为外江。外江继续奔流汇入长江,泄洪排沙;内江则经宝瓶口被引入成都平原润泽天府之国。

没错,被称为“世界奇迹”的都江堰水利工程,就是以这样极其平凡的方式开端,但即使在2275年后的今天,它仍活力十足,而且功能愈加显著,效益也愈发巨大。

(摄影:刘杰)

“乘势利导,因时制宜”“遇湾截角,逢正抽心”“深淘滩,低作堰”……这些流传下来的治水秘诀,无一不告诉着我们,都江堰在造福人类的同时并没有对生态环境产生负面效应,真正做到了科学、自然与人类生产生活的完美统一。

都江堰渠首工程的位置、结构、尺寸及方向的布局,与岷江出山口的河床走势、地理环境、上游的水流和来沙条件相互作用,组成了协调一致的有机整体。鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体工程,再辅以百丈堤、金刚堤、人字堤,共同完成了自动分水、自动排沙、自动泄洪、控制引水的任务。

(摄影:韦洪涛)

不知到过都江堰的你有没有发现,把岷江一分为二的鱼嘴,前方有一沙洲,这片沙洲可不简单。河流在沙洲中走成弯道,枯水季节,岷江主流直冲内江,把水自动分成内江六成、外江四成,以保证成都平原用水需要;而当洪水来袭,沙洲被淹没,水流不再受河床弯道的制约,主流直奔外江,分水比例就自动变成内江四成、外江六成,以保证成都平原不受岷江洪水袭击。如此巧妙而又自然地利用了地形地势,实为顺应自然,乘势利导的典范。

都江堰水利工程还十分巧妙地运用本地盛产的竹、木、卵石来截流分水、筑堤护岸、抢险堵口,四大传统水工技术──竹笼、杩槎、羊圈和干砌卵石便由此诞生。

(摄影:何勃)

“因时制宜”则是都江堰水利工程经久不衰的另一个原因,它所有的工程一直处于与岷江河道的演变相协调的动态平衡中,所有的改变都基于岷江水势、河流地形,都遵循无坝引水、自动调水调沙的科学思路。

2275年来,历代官方和民间人士都对这项工程倾注了心血进行维护,都江堰的渠首工程和所有向成都平原延伸、展开的各级渠道都采用无坝引水,它们与天然河道一起在平原内构成了一个扇形的自流灌溉网,完善了自然环境。

随着都江堰渠首工程和灌区渠系不断完善扩建,如今都江堰水利工程已经发展成为特大型水利工程体系,干渠、支渠、斗渠、毛渠,犹如人体血管,遍布成都平原以及川中丘陵地区,灌溉面积由1949年的280多万亩,增加到现在的1076万亩。此外,它还承担着成都市1600多万人的生活供水以及城市工业用水、环境用水。

大道无言,都江堰水利工程就像一部镌刻于大地上的长卷,在奔涌向前的历史河流中默默诠释着“道法自然”的要义。在它流经的每一寸土地上,我们都能感受到无限的生机与活力。这项水利工程是蜀中人民的命脉担当,却更像是活着的智慧,在历史长河中愈发熠熠生辉。

(▲摄影:韦洪涛)

小编按:都江堰不仅是天府之源灌溉滋养着成都平原,它的存在,更是为后人带来了无数思想启迪。(部分文据新华社)