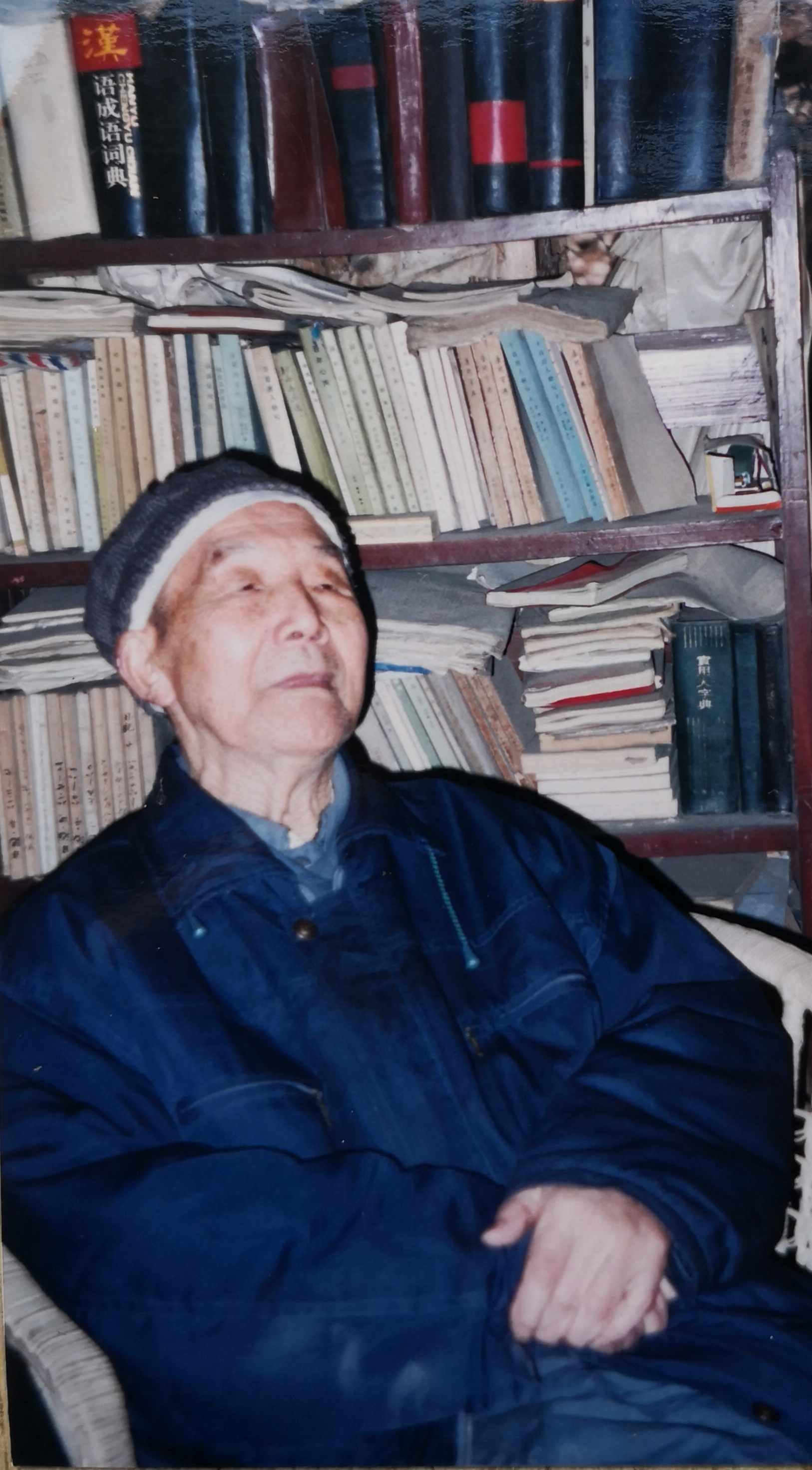

编者按:何白李1910年出生在四川泸县云锦乡间,半个世纪前即是巴蜀教育界名师、名校长。自其70岁建立每月家书制度,以书信、家庭小报、家庭诗刊形式与远在外地的儿孙沟通交流,以爱与教育为主脉,无论谈做人、做事、亲情、友情,论儒释道,论家族史,均深刻而鲜明洞见,用其理念与思想引领着何氏后人。时隔三十余年,泸州学者兰永生整理编释何白李先生家书,形容其为“20世纪中国教育史独具个性的鲜活标本,20世纪中国知识分子成长史、奋斗史、心灵史的典藏”。据悉,这批何氏家书,将于明年初正式出版。

四川发布客户端消息 为什么要写家书、办家报?在何白李看来,家报如家书一样,终极目的在于育人。“家书家报,旨在育人。懂得自己,懂得人群。了解宇宙,了解人生。于以治学,于以立身。有益自己,有益人群。发掘自己,美化人生。各尽所能,毋忘作人。”

1980年,已是70岁高龄的何白李自订了“两大工程”:义务研读泸州图书馆藏古籍撰写简介以助后人阅读乡邦典籍,建立每月家书制度、编写家庭小报教育引导后嗣。

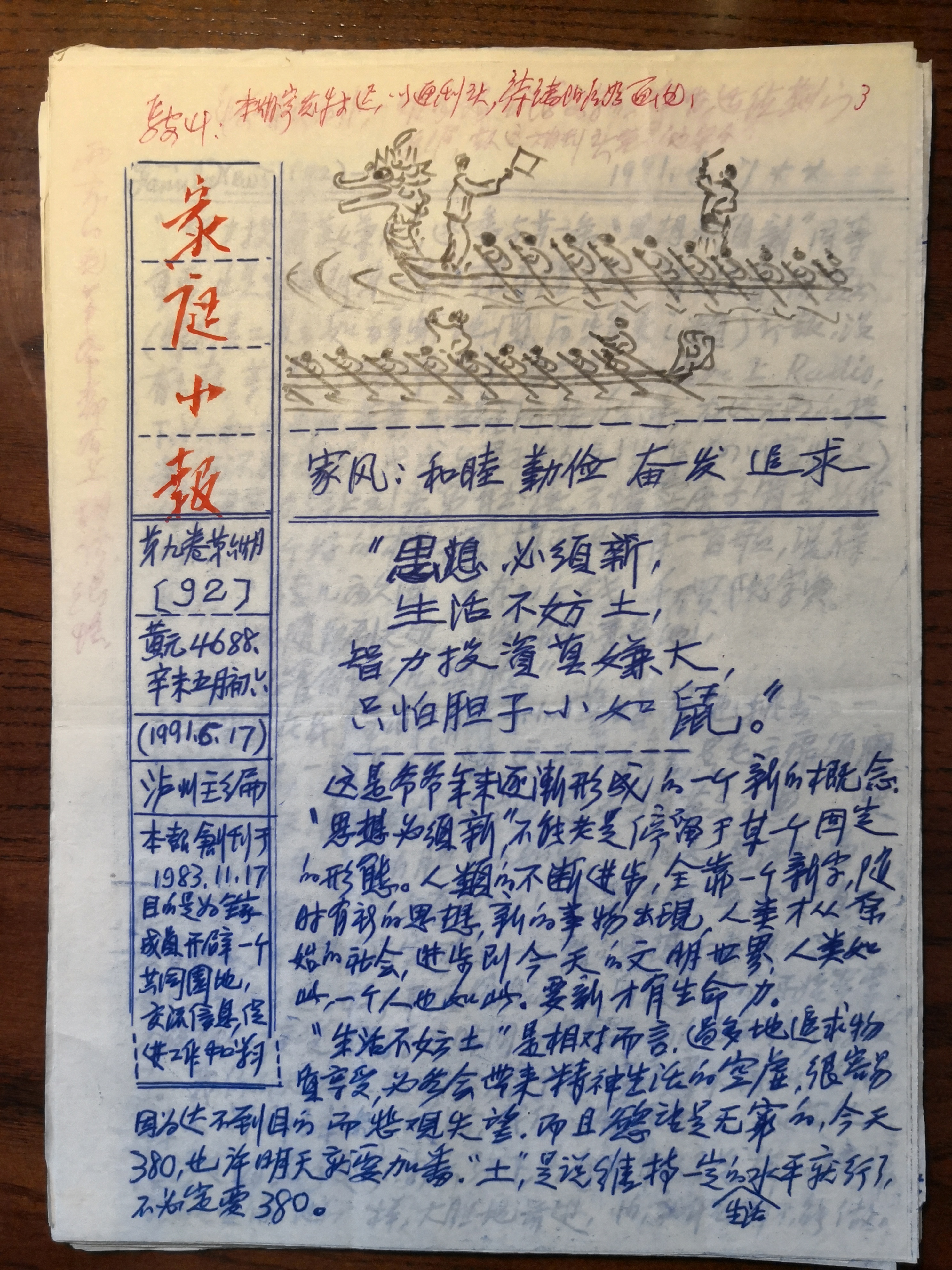

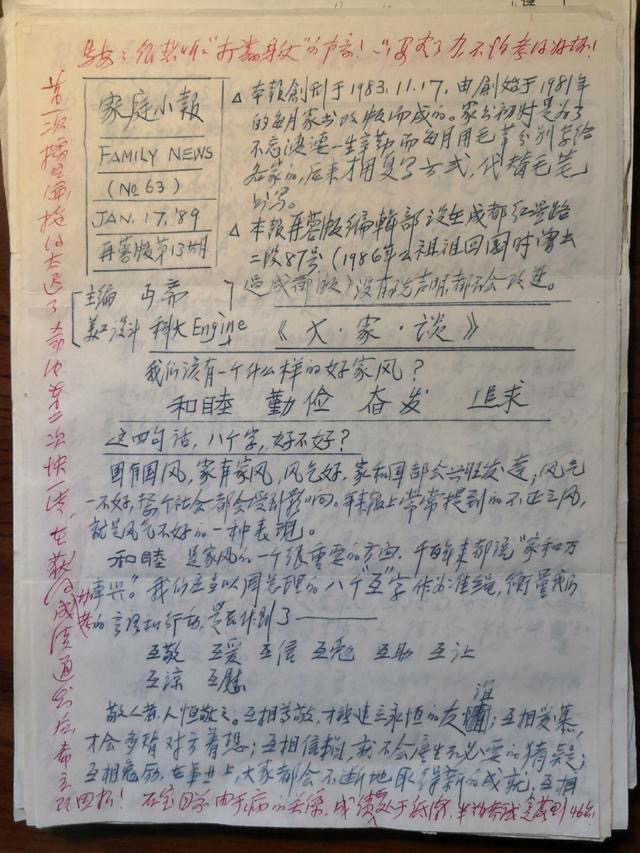

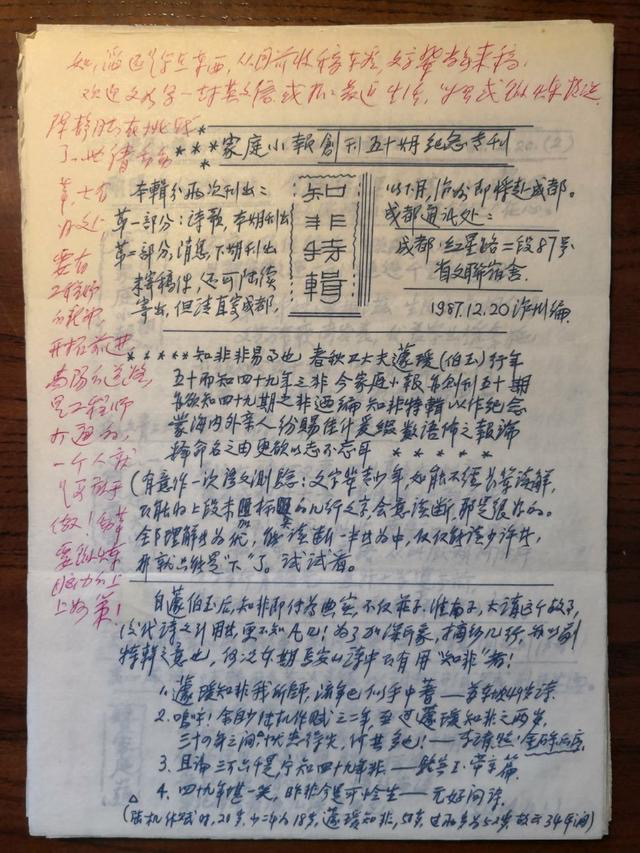

“由于四个儿子都不在泸州,每月毛笔致各子家书一封,各家也每月致先生一书。”兰永生介绍道,从1983年11月17日家书载体创新,《家庭小报》诞生,到1993年7月共编了117期,期间不仅有“大学生版”、“家乡版”;1986年何白李叔父自海外归国探亲后,还编了多期“海外版”。1993年11月-1998年11月,又不定期编发了数十期《家庭诗刊》。

何白李1910年出生在四川泸县云锦乡间,早在中学时期,就曾以川南学联总务主任(相当于现在的学生会主席)身份参与到刘伯承等指挥的泸州起义宣传工作。1935年,何白李从四川大学英国文学系毕业,先后在泸州一中和泸州师范学校任教并担任校领导,是泸州师范学校(川南师范)百年历史中掌校时间最长的校长。

翻开何氏家书,上百篇言论涉及家事、国事、天下事,题材广泛,内涵深隽,涉及读书、做人、谋事、创作、伦理、时政、教育、哲学、宗教、文学、艺术、学问、历史、文博、训诂等诸多领域,而爱与教育是其主脉。“读何氏家书,就是翻开一部智者对于子孙的爱的教育的宝典。”兰永生说道,长辈对于子孙的无私的爱,是人间普通的人性温情。而物质以外,长辈的爱能成为子孙最珍贵的灵魂记忆者,则非一般长辈能够办到。

在1989年6月家报第68期,何白李为子孙阐述“仁”字的含义,以仁字而论,从人从二,仁者兼爱,有仁心的人,总是随时想到别人,心里除自己外,总还有另外的人──人人为我,我为人人。“心中只有自己,没有他人的人是很危险的,一切违法乱纪的人,其根源是心中只有自己,没有别人。”

同年,何白李又以“清慎勤”三字给家中作官的人训诫:清,指明辨是非,一身正气、两袖清风者;慎,指待人接物都要慎重,不应轻举妄动;勤,诸多的勤当中,不要忘了勤于学习,在信息时代的今天,勤于读书看报更要成为日课。

“和睦,勤俭,奋发,追求”是何白李为何氏家族确立的8字家风。

在1989年1月家报第63期何白李写道:国有国风,家有家风,风气好,家和国都会兴旺发达;风气一不好,整个社会都会受到影响。一家的人,个个都能如是和睦、勤俭、奋发、追求,就会逐渐形成一种好的家风,获得家庭的快乐,也会给周围带来很好的影响,给国家带来莫大的好处。

在何白李的家书中还有诸多关于“家与国”之间关系的阐述。1987年11月家报第50期特刊征稿启事何白李写到:人要有生气,家庭也要有活力,家庭是组成一个国家,构成一个民族的最小的单位,最小的细胞。家庭有了活力,国家民族也随之而有更大的活力。充分发扬中国几千年来家庭这一个特殊组织的优良传统,团结和睦,为了共同事业而奋发有为,不论学习或工作,都能有所成就,在家庭,在国家,在人类,都有自己所作出的一份贡献,或大或小,总是自己的一番努力,在浩浩荡荡的国家、民族、人类的长河里,有自己的一滴。

何白李生前为四川省民盟顾问,虽是民主党派人士,他鼓励子孙辈积极加入中国共产党。在何白李1984年4月《家庭小报》第6期号外中写道:“果真要做点事,没有组织的力量是不行的。没有组织的支持,什么事情也干不好。党,始终是伟大的,不管走过如何曲折的道路,领导中国走上成功的道路,仍然要依靠伟大、光荣、正确的党!六十多年的历史证明了这个真理,我五六十年的观察和体验也深信这个道理。”

“无世俗附会,无江湖应酬,无人际谋算,无功利考量。不见怨天,不见诅咒,不见诉苦,不见责备,不义愤填膺,只见慧心、爱心、平常心、赤子之心,全是老人以天然童心对子孙的语重心长。”在兰永生看来,何白李堪称孟子“大人者,不失其赤子之心者也”的经典传唱人。

四川发布客户端记者 杨璐绮 图片由兰永生提供