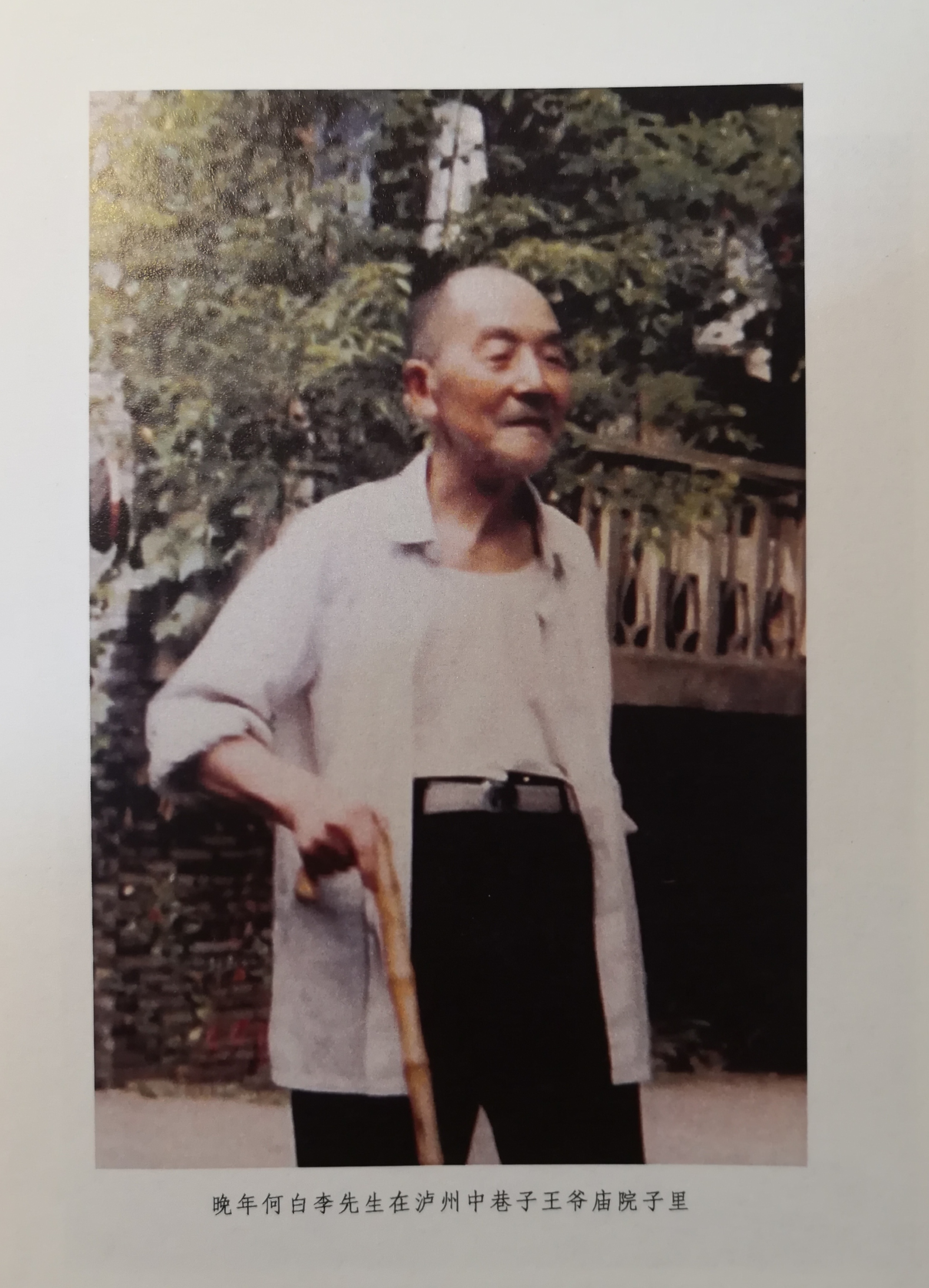

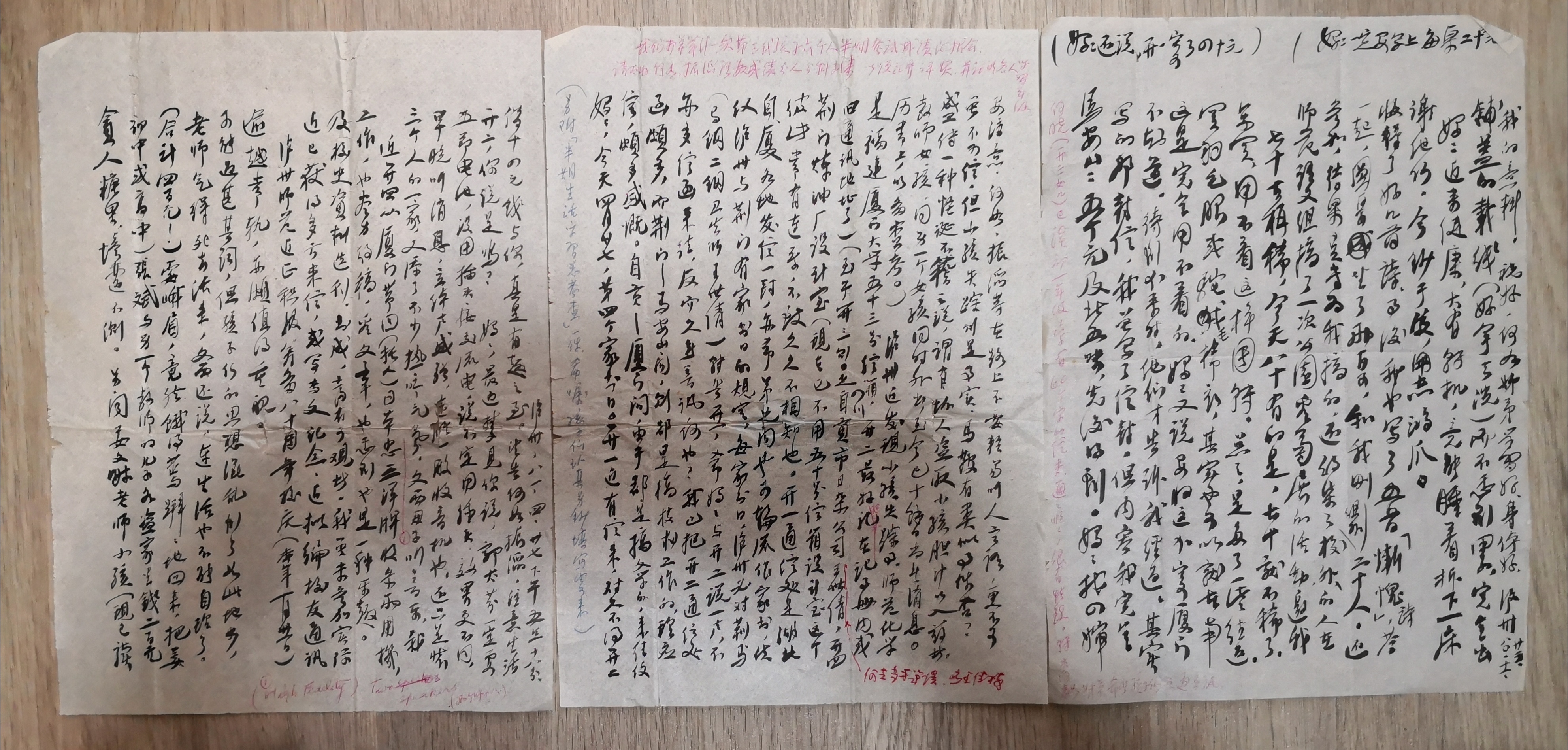

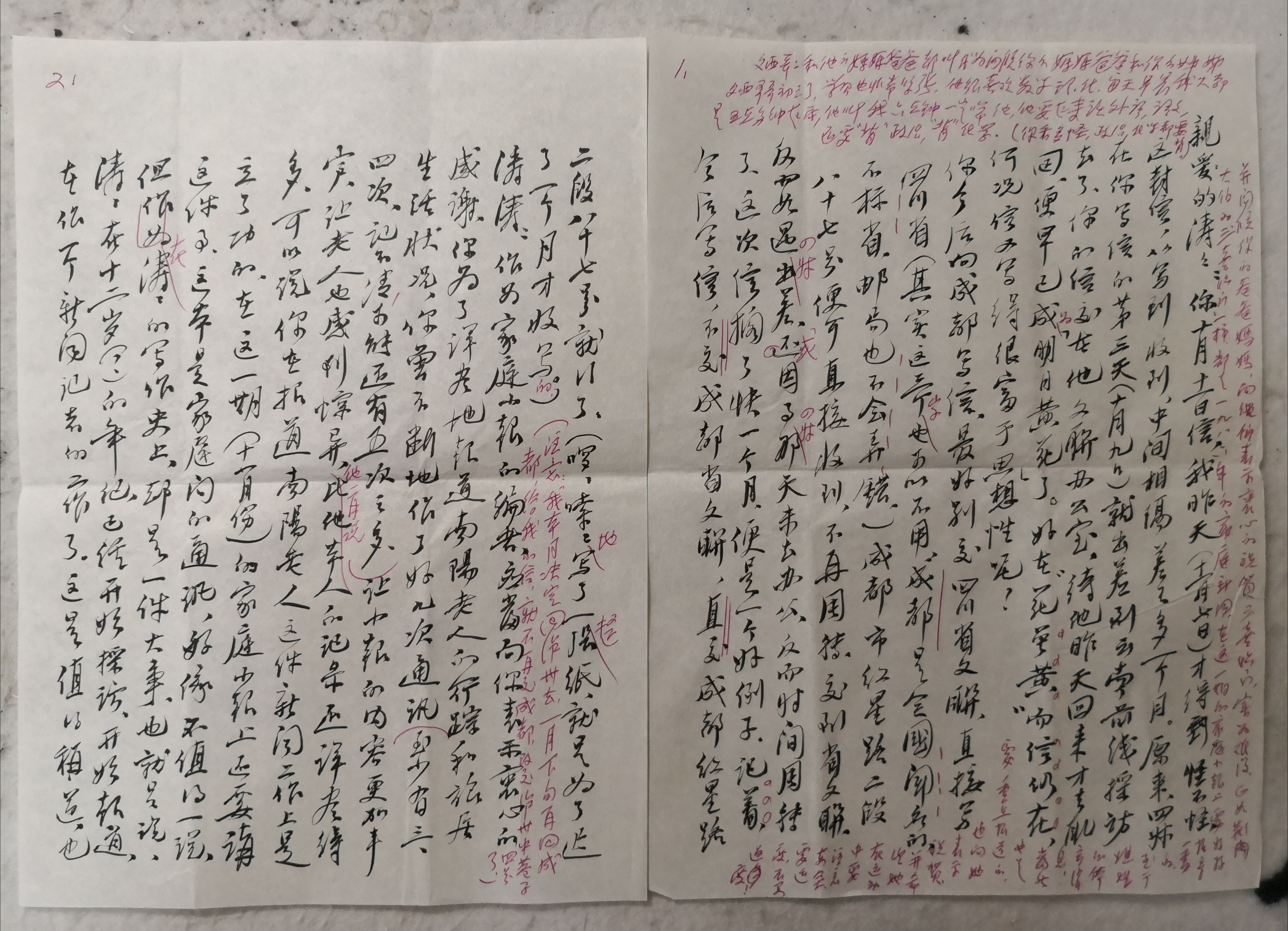

编者按:何白李1910年出生在四川泸县云锦乡间,半个世纪前即是巴蜀教育界名师、名校长。自其70岁建立每月家书制度,以书信、家庭小报、家庭诗刊形式与远在外地的儿孙沟通交流,以爱与教育为主脉,无论谈做人、做事、亲情、友情,论儒释道,论家族史,均深刻而鲜明洞见,用其理念与思想引领着何氏后人。时隔三十余年,泸州学者兰永生整理编释何白李先生家书,形容其为“20世纪中国教育史独具个性的鲜活标本,20世纪中国知识分子成长史、奋斗史、心灵史的典藏”。据悉,这批何氏家书,将于明年初正式出版。

四川发布客户端消息 在兰永生看来,管窥20世纪百年中国教育,何氏家书呈现给我们独特的向度与维度。“何白李家书提供了今天观照百年中国教育发生发展曲折历程的向度。”

何白李1935年于四川大学英国文学系毕业,在泸州(其间短时康定)从事中学教育(执教英语、国文)。1949年后,任教泸州一中,1952年初起任副校长。1959年任泸州师范学校副校长(主持工作),1959-1978年,以非中共人士主持校务20年,在泸州师范学校(川南师范)百年历史中掌校最长。

在如此宏阔的中国近现代教育背景之下,何白李在家书中不仅反观中国新式教育对中国未来教育的思考更具有前瞻性与创造性。

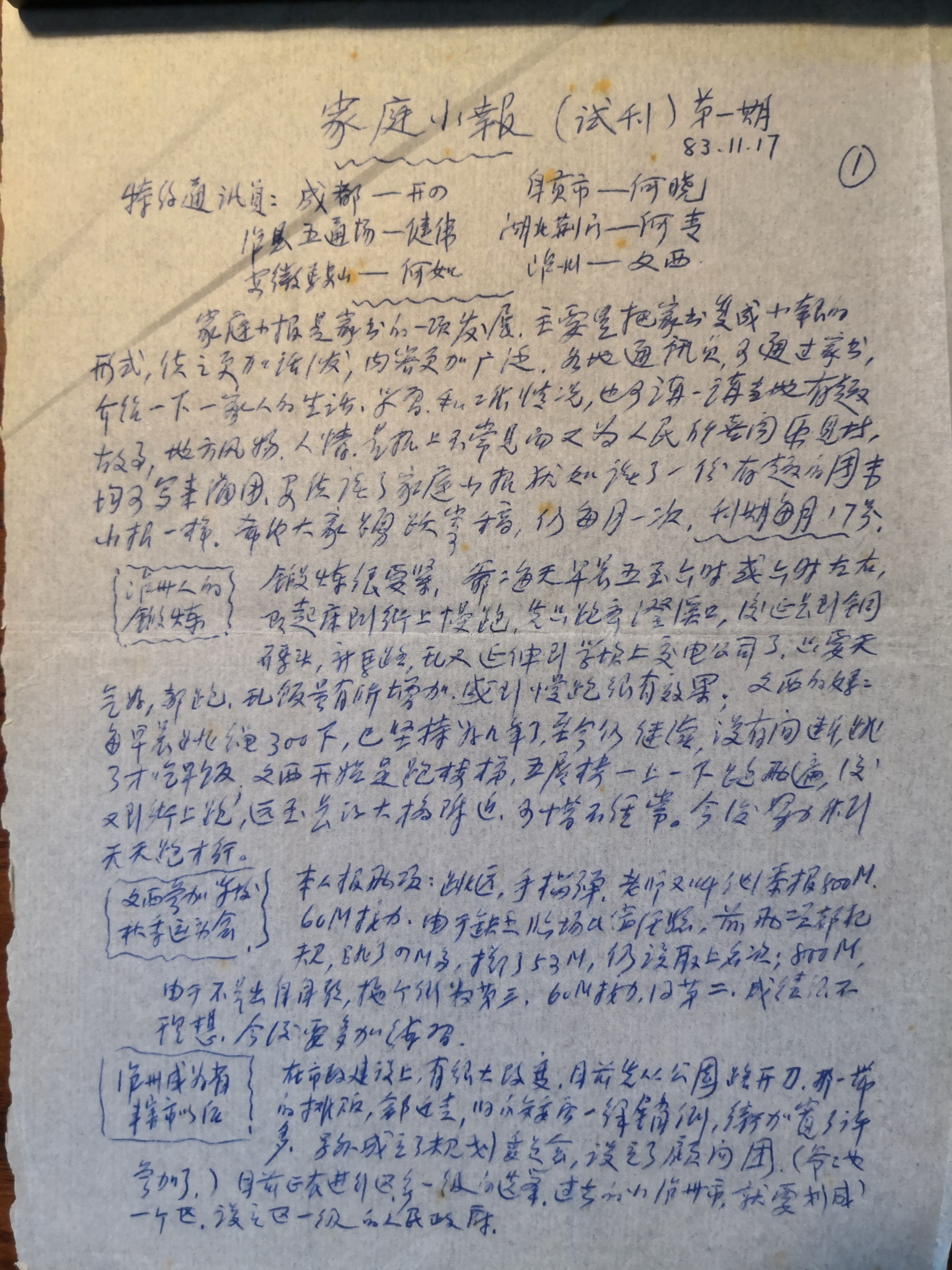

1985年8月26日家报第22期《教改杂咏》专号,何白李基于民国教育基础上,积半个世纪经验,对新中国基础教育进行了全面反思。

“自从以一次考试定终身,而考试又以分数多寡为录取线的标准以来,家长都围着分数打转转,学校把发现人才、培养人才的目标甩在一边,只是千方百计去争分数,去夺取高分数,结果高分低能,完全失去了也背离了学校发现人才、培养人才的根本目标。这样的学校教育方式,不彻底加以改变,中国的将来,将要受到极大的危害。”何白李写道。

在《教改杂咏》专号中,何白李还对“班级授课大锅饭”、九年义务教育、因材施教、校长的权责等进行了自己观点的阐述。

在何白李的教育理念中不仅要求德、智、体、美全面发展,他还强调“群育”。1982年12月15日何白李在家书中写到:不仅要重视孩子们的课堂学习,也要非常重视课外活动及校外活动,一定要让孩子们获得各方面积极活动的能力,体智德美群全面发展,不要出现高分低能的不正常现象(在校分数高,出校没活动能力)。孩子们首先要身体好、智力好,两者基础上才有可能搞好德育、美育、群育。“在讲究高度精神文明的时候,更要重视美育、群育的发展,使孩子的日常生活到语言、内心都有审美的观念和习惯,而且一定要善于在人群中生活和活动,善于与群众相处,善于与群众一起搞好一切工作。”

何白李对蔡元培提醒提倡一种“超越利害的兴趣,融合一种划分人我的僻见,保持一种永久平和的心境”的美育思想十分赞同并终生奉行:经由美育养成一种宁静而强毅的精神。在1989年7月家报第69期何白李写道:“美育人之魂、体育人之魄。”

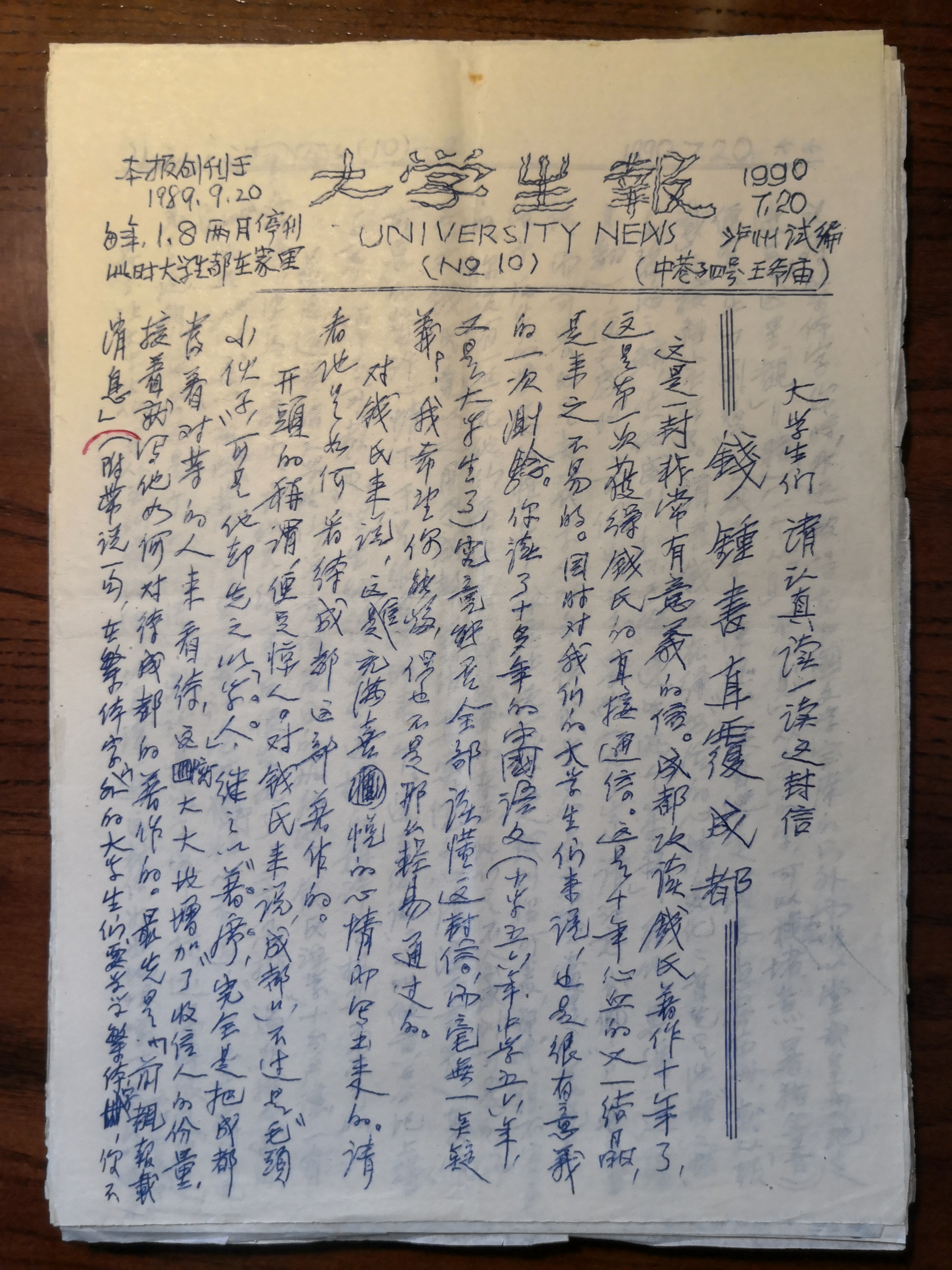

1989年9月大学生报创刊号何白李提出“大学要求于学生是什么?着重培养通才”。“强调通识教育,这一理念包涵了有何白李对于半个多世纪中国新式教育的反观、国家建设现实需要的研判、未来发展趋向的谋划。”据兰永生介绍。

何白李认为,一个大学生应该有三方面能力:一.努力照料好自己的日常生活。二.努力学好本科专业,从基础到理论应达到的水平,离了老师,也能努力从事钻研。三.努力训练好独立工作能力,将来要把自己所学应用到实际社会中去,为国家、人民乃至于人类,做出自己应有的一份贡献。“进一步概括就是:独立生活的能力,独立思考的能力,独立工作的能力。”

纵观何氏家族五代人的读书求学历史,在川南师范学堂成为四川第一所新式学堂之初,1911年何白李父亲考入川南师范学堂,1925年其叔父何尔玉从该校毕业,稍后堂兄也入该校。何白李的子孙于1950-2000年前后分别接受小学到大学教育,之子何开四执教泸州五中9年,何开四之妻谢芝蕙亦从教数十年,其家族读书与教学,参与、涵盖了百年间基础教育到高等教育体验。

在兰永生看来,何氏家书给今天还提供了一个独特的维度,即是审视百年中国师范教育。由川南师范出发,考察四川乃至中国百年师范教育。“一个不争的事实是,百年间师范教育与近现代中国民智开启,与不同时期社会革命关联至深,不同时期社会鼎革的风云人物似乎大多曾经接受各类师范学校培养,似乎可说,师范学校在大时代背景下因缘际会,或许事实上成为了社会革命之领袖、推动者及其主力军或生力军的摇篮,或孵化器。”

“这是一个颇有研究价值的历史现象,又是非常有趣的多维度的视角,颇值有心者深入考察。”兰永生说道。

四川发布客户端记者 杨璐绮 图片由兰永生提供