四川发布客户端消息 近日,记者从四川大学华西医院获悉,2月21日,在华西小儿ICU和小儿外科长大的“黄金”宝贝小君泳终于出院了,这是四川大学华西医院小儿肝移植团队成功完成的又一例亲体小儿肝移植手术,也是该院小儿ICU团队悉心呵护出院的又一个可爱的宝贝。

据了解,小君泳在小儿ICU足足住了90天,入院时只有8个月大,出院时已将近1岁。他的两次生命都是妈妈给的:第一次,是出生的时候;第二次,勇敢的“00后”妈妈毫不犹豫地捐出了自己的部分肝脏,挽救了重度胆汁淤积、慢性肝衰竭的他。

胆红素指标达到正常上限近40倍

多学科会诊全面评估 勇敢妈妈割肝救子

小君泳出生在广西,是一个27周出生的早产宝宝,一出生就住进了保温箱。后因黄疸一直不消退,胆红素持续升高,被医生诊断为“重度胆汁淤积”。先后辗转南宁、上海等多家医院住院治疗,经过多种退黄治疗手段,黄疸症状不仅没有缓解,小君泳的肚子反而逐渐膨隆起来,“慢性肝衰竭”成为了他的另一个严重诊断。肝移植成为抢救他生命的最后唯一的选择。

经过多方打听和咨询,小君泳的妈妈联系到华西医院小儿肝移植团队,带着小君泳来到了成都。小君泳在四川大学华西第二医院多次进行血浆置换(人工肝)治疗后,于2021年11月11日入住华西医院小儿ICU进行肝移植术前监护和治疗。

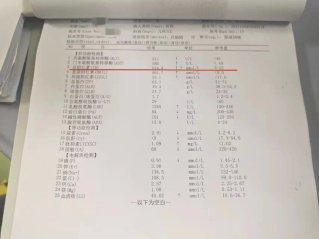

据介绍,血清胆红素的正常上限是23μmol/L,超过51μmol/L就意味着肝脏明显受损,小君泳入院时的总胆红素达到了916μmol/L,是正常上限的近40倍。而常见的重度黄疸病人胆红素的指标在200-400之间,超高指标意味着肝脏对胆红素的代谢和排泄功能受损,且可能影响肾脏、大脑等其他器官的功能发育。

“全身金黄”、发育不好,身高体重以及营养状态都要比同龄孩子差……来到小儿ICU时,小君泳由于肝功能衰竭,导致胆汁淤积、胆红素高、凝血功能紊乱、白蛋白低、腹腔积液、电解质紊乱等,同时伴有腹部膨隆、呼吸急促等诸多问题。

为了更好地完善术前准备,11月16日,小儿ICU联合华西医院小儿外科、肝脏外科、麻醉科,以及华西第二医院感染科、遗传代谢科开展了第一次院际多学科会诊,从各自专业的角度对小君泳进行全面细致的评估。

幸运的是,小君泳通过了肝移植术前风险评估。小君泳登记了外肝捐献,却一直没有合适的肝源。一直带着孩子到处求医问诊,小君泳的妈妈决定割肝救子:“第一次住院,为了生你;第二次住院,为了救你。”

11月20日,小君泳的妈妈接受了腔镜微创供肝切取手术;小君泳在全麻下完成了“同种亲体肝移植+肝动脉重建+腔静脉吻合+门静脉吻合+胆管成形+胆囊切除+肠粘连松解术+脐疝修补术”手术。手术顺利完成,小君泳带着气管插管回到了小儿ICU。

历经4次气管脱管

小君泳终于转危为安

回到小儿ICU的小君泳,于术后第3天通过自主呼吸试验和漏气试验后,拔除了气管插管,并给予无创呼吸机辅助呼吸。当天晚上,小君泳出现经皮氧饱和度下降、二氧化碳潴留,经过医护技团队紧急评估,不得不为他再次气管插管。

这次气管插管也开启了小君泳漫长而曲折的呼吸机辅助通气,第一次带管3天,第二次带管3天,第三次带管10天……由于小君泳肺部感染、胃肠道功能不佳、胸腔积液、腹腔积液等导致腹胀,膈肌上抬,拔管后二氧化碳严重潴留,多次撤离机械通气失败。

12月6日,小君泳第四次气管插管。为了查找撤离机械通气失败的原因,小儿ICU再次联合小儿外科、肝脏外科,华西第二医院感染科、遗传代谢科、消化内科进行院际多学科会诊,讨论与调整治疗方案。优化呼吸参数设置,肺复张,俯卧位通气、雾化治疗、物理治疗……个性化的呼吸治疗方案被打印出来贴在床旁,每一项措施均按计划时间严格执行。

2022年1月19日,在第四次气管插管机械通气44天后,小君泳成功脱离了有创呼吸机。

反复腹胀不仅给小君泳的撤离机械通气带来阻碍,也给他的营养支持方案带来诸多挑战。中西医药物治疗配合热敷、灌肠等方案,小君泳的消化道症状得到缓解,从肠外营养逐渐过渡到肠内营养。实际上,与成人全肝移植相比,小儿肝移植的医疗护理难度更大。小君泳年龄小、体重轻,快速进展到肝衰竭,术后反复腹胀,又面临多次气管插管、喂养困难,每一个问题都要充分的评估与权衡后才能做出当下最优决策

尽管小君泳经历了迟发性胆漏、耐药菌感染、胃肠道功能障碍以及消化道出血等造成的顽固性肠道胀气……但是小君泳经过精细化的循环管理、呼吸治疗、药物治疗、营养治疗,在小儿ICU住院整整90天后,成功转回到小儿外科病房,每3小时可以喂70ml特制的肠内营养液,白蛋白也从最低的30g/L增加到40.9g/L了。

2022年2月21日,小君泳终于出院了。

小君泳的成功救治,再次体现了华西医院小儿肝移植团队和小儿ICU“每一个生命都值得全力以赴,不到最后一刻永不放弃”的信念。院际多学科会诊、疑难讨论、床旁查房、专人专护,根据病情一点点调整治疗方案……每一次指标的变好都给医护技团队带来极大的信心。在所有华西医务人员眼中,每一位患儿都是折翼的天使,都是一个家庭的期盼。

四川发布客户端记者 张药滟 实习记者 潘阳薇