日前,财政厅会同省级相关部门联合印发《关于实施财政支持历史文化遗产保护利用重点工程的通知》,计划从2023年至2025年每年统筹财政资金10亿元,推动开展“巴蜀文化寻源”等九项重点工程,建立历史文化遗产资源动态管理机制和保护修复机制,力争到2025年基本覆盖全省濒危历史文化遗产抢救保护,显著提升历史文化遗产治理能力、健全治理体系,增强巴蜀文化传播力、影响力。

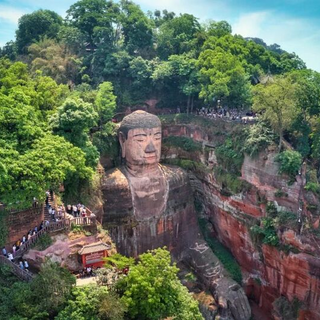

▲图为乐山大佛

建立财政支持新机制,解决协调不足问题

由省级财政牵头,以历史文化遗产为主线,以发掘保护、研究展示、试点示范为链条,系统、全面、深层次梳理支持政策,针对薄弱环节“强链”,针对短板领域“补链”,统筹多部门各专项资金同向发力,建立融通部门职能、优化预算配置、联动各级财政的保护利用支持新机制,促进历史文化遗产保护利用各环节全面开花。

实施财政支持新方式,解决成效不彰问题

聚焦“大遗址”,集中资金实施重大考古开发,以最高5000万元的标准奖补重大考古项目,支持后续开发。着力“大项目”,实施第二轮文旅融合示范建设,每年安排3亿元,促进文化遗产要素深度融入旅游产业,真正实现以文塑旅、以旅彰文。实施“大保护”,每年安排2亿元,支持评选20个历史文化遗产综合保护利用试点县和50个特色试点区域。

找准保护利用新点位,解决品牌不响问题

强化非遗品牌打造,启动“非遗四川 百城百艺”品牌培育活动,开展优秀非遗工坊评选,支持建设传统工艺工作站和非遗传承传习基地。强化传播交流,开展“神秘蜀韵 百部川扬”网络视听传播大赛,奖补优秀作品,传播优秀文化;支持历史文化遗产艺术作品创作,高标准奖补四川历史文化遗产纪录片、动画片等,推出更多蜀风蜀潮文艺精品。