前言:阳和启蛰,品物皆春。当博物馆遇见春天,是一幅画里盛开的杜鹃花,是一场下了上千年的“春夜喜雨”,是见证商周时期春耕的木耜,是玉牌上灵动的昆虫,是铜壶上枝繁叶茂的桑树……正值春时,文物相约。由四川省文物信息中心支持,四川新闻网传媒集团-四川发布特别策划《博物馆里的“春色”》专题报道,联动全省各大博物馆,为你揭秘、解读博物馆里的别样“春色”!

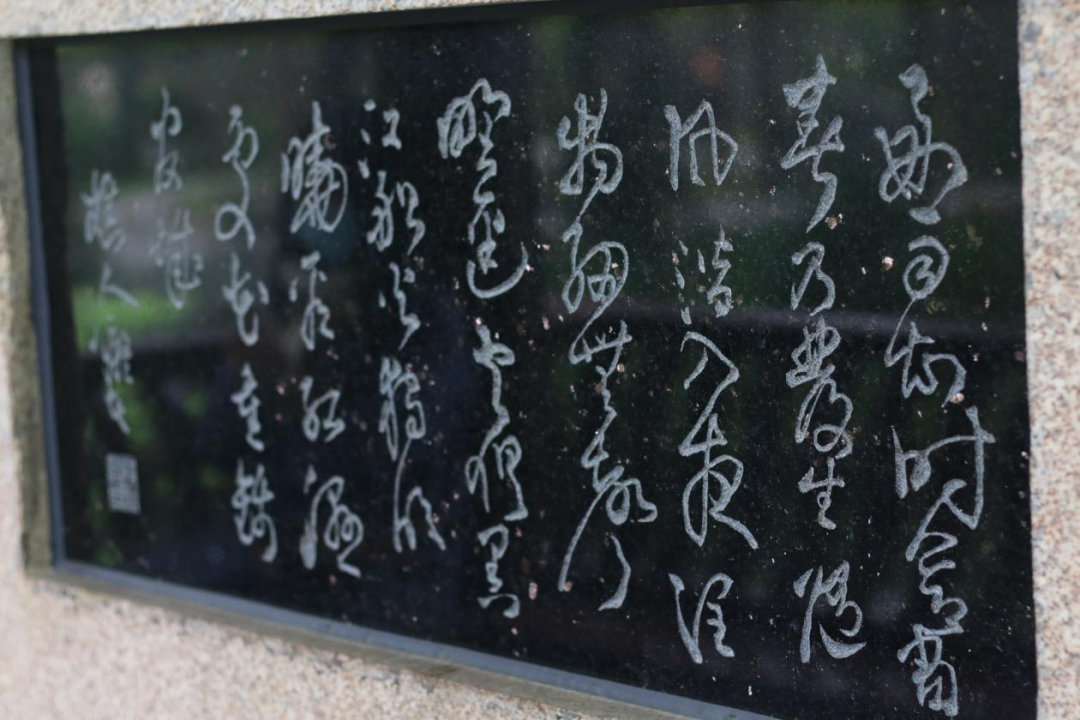

清乾隆十九年(1754)乾隆皇帝书《春夜喜雨》册页 成都杜甫草堂博物馆藏

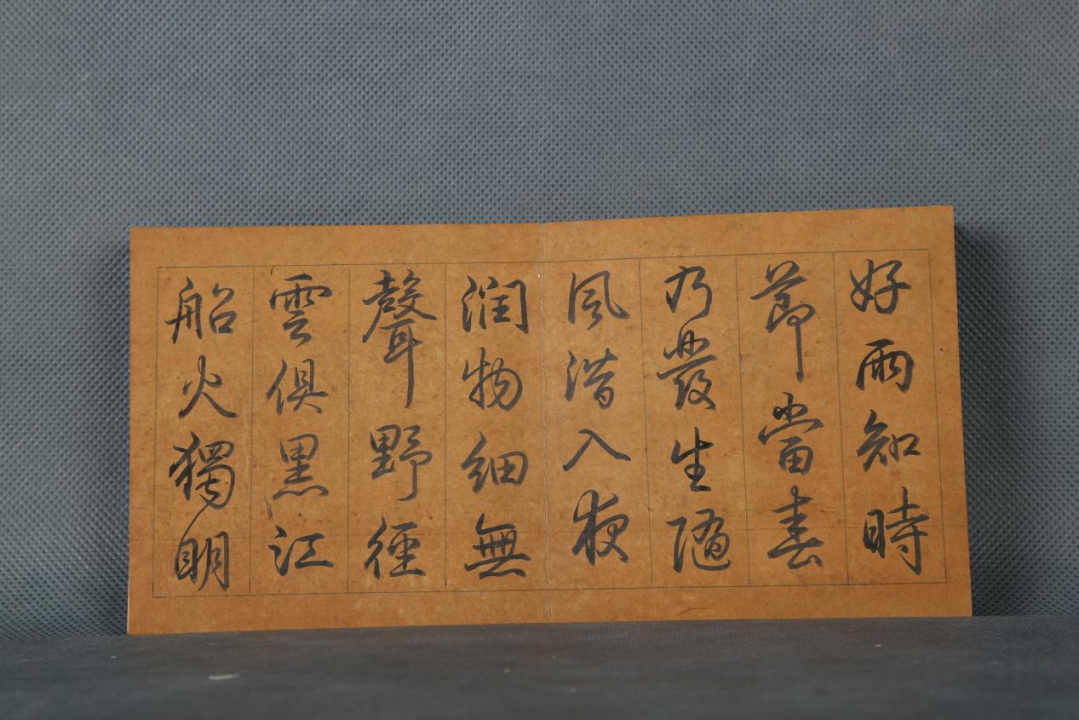

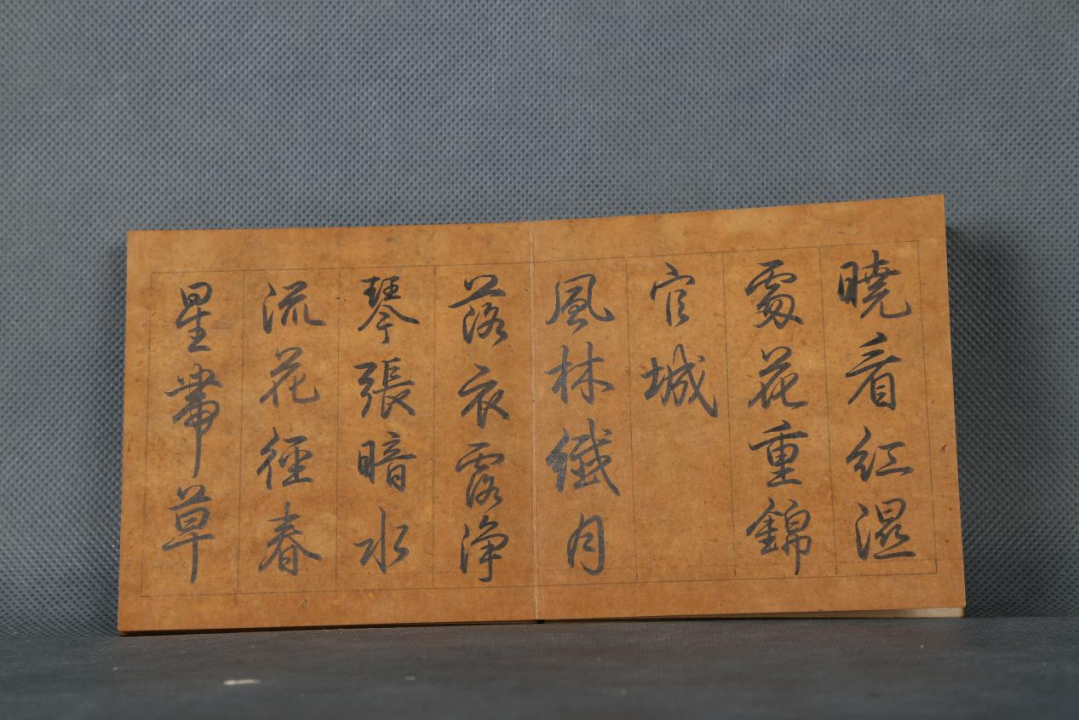

四川发布客户端消息 “好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。野径云俱黑,江船火独明。晓看红湿处,花重锦官城。”──这首《春夜喜雨》,可谓是人们最为耳熟能详的杜诗之一。当年,杜甫定居于成都,开始了在蜀中的一段较为安定的生活。此诗中,杜甫以极大的喜悦之情,细致地描绘了春雨的特点和成都夜雨的景象。

如今,要想深度体会这场滋润锦官城上千年的“春夜喜雨”,不仅可以反复品味这首杜诗,也可以实地到成都感受春雨的细腻,到杜甫草堂博物馆里寻觅这场“雨”的“最强周边”,从别样的角度来体悟。

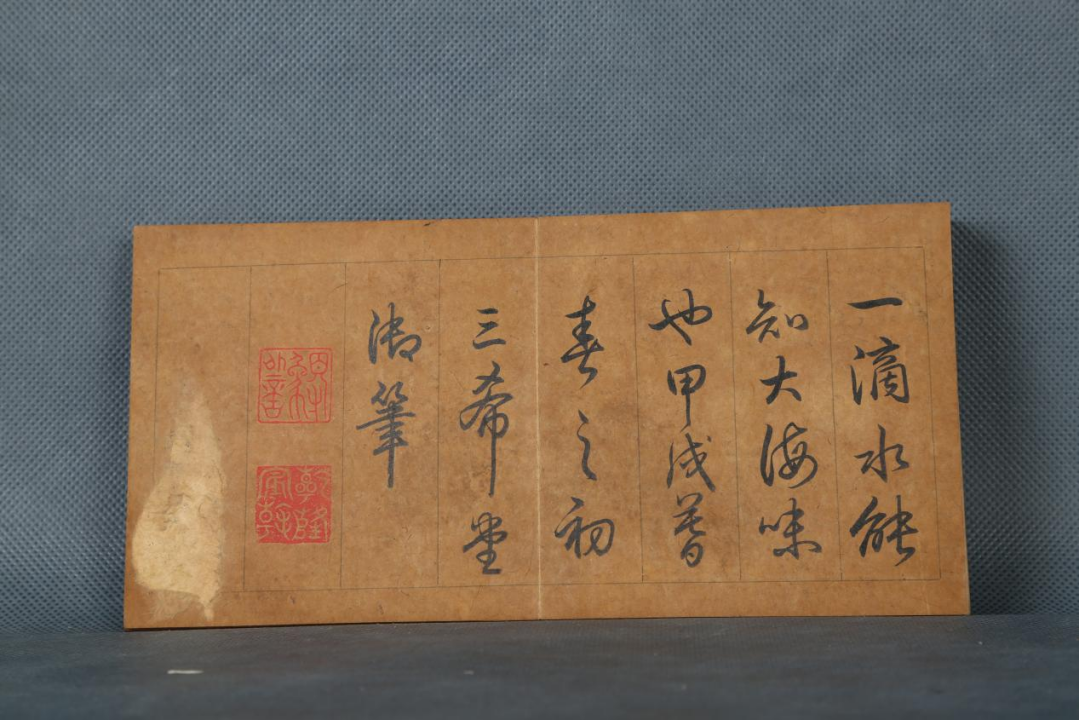

收藏于成都杜甫草堂博物馆的乾隆皇帝书《春夜喜雨》册页,是清乾隆十九年乾隆皇帝所书写的行书作品。“皇家的喜好也一直决定着书法风格的走向,康雍尚董,乾嘉尚赵。这件行书册页基本能代表乾隆皇帝的成熟书风,笔法雍容古雅,圆浑妍媚。”成都杜甫草堂博物馆副研究馆员陈宁介绍,“这也是杜甫草堂所藏唯一一件乾隆的书法作品。”

此册页最后题款为:“随录杜律二首,所谓一滴水知大海味也。”陈宁解释,“这正是对杜诗波澜浩瀚的崇高思想和艺术价值的比拟”。

为何乾隆钟爱这首《春夜喜雨》,并且极其推崇杜诗?其实这与乾隆的诗学主张密不可分。陈宁介绍,乾隆皇帝将传统的诗学观念以世俗化的“忠孝论”来解释,所以杜甫被树立为“忠孝论”的典型,杜诗成为其最高标杆。其次,他极力推崇杜诗的“诗史”观,注重诗歌的纪实作用。另外,他也十分欣赏杜诗高超的艺术手法等,并有意识地运用多种方式模仿杜诗以提升其诗艺。

“读诗品古人,心许杜工部”。在青少年读书时,于众多诗家之中,乾隆与杜诗不期然地相遇,经常携带杜集进行翻阅。乾隆还高度地推扬杜诗乃是诗中集大成者,甚至在他看来,杜诗在全唐诗中当居首位。

“他以帝王之尊,如此大力提倡和推崇杜诗,‘上有所好,下必甚焉’,客观上对于清代乾嘉时期杜诗学的兴盛起到了推波助澜的作用。”陈宁表示。

在乾隆书法之外,杜甫草堂收藏的还有郑板桥、郭沫若等名家书写的《春夜喜雨》。如今,行于杜甫草堂之中,游人们也能在树绿水清中,寻一处“喜雨亭”以休憩,在“春夜喜雨园”中赏花,惬意于多位名家笔下的《春夜喜雨》。

四川发布客户端记者 刘茜 潘阳薇