前言:阳和启蛰,品物皆春。当博物馆遇见春天,是一幅画里盛开的杜鹃花,是一场下了上千年的“春夜喜雨”,是见证商周时期春耕的木耜,是玉牌上灵动的昆虫,是铜壶上枝繁叶茂的桑树……正值春时,文物相约。由四川省文物信息中心支持,四川新闻网传媒集团-四川发布特别策划《博物馆里的“春色”》专题报道,联动全省各大博物馆,为你揭秘、解读博物馆里的别样“春色”!

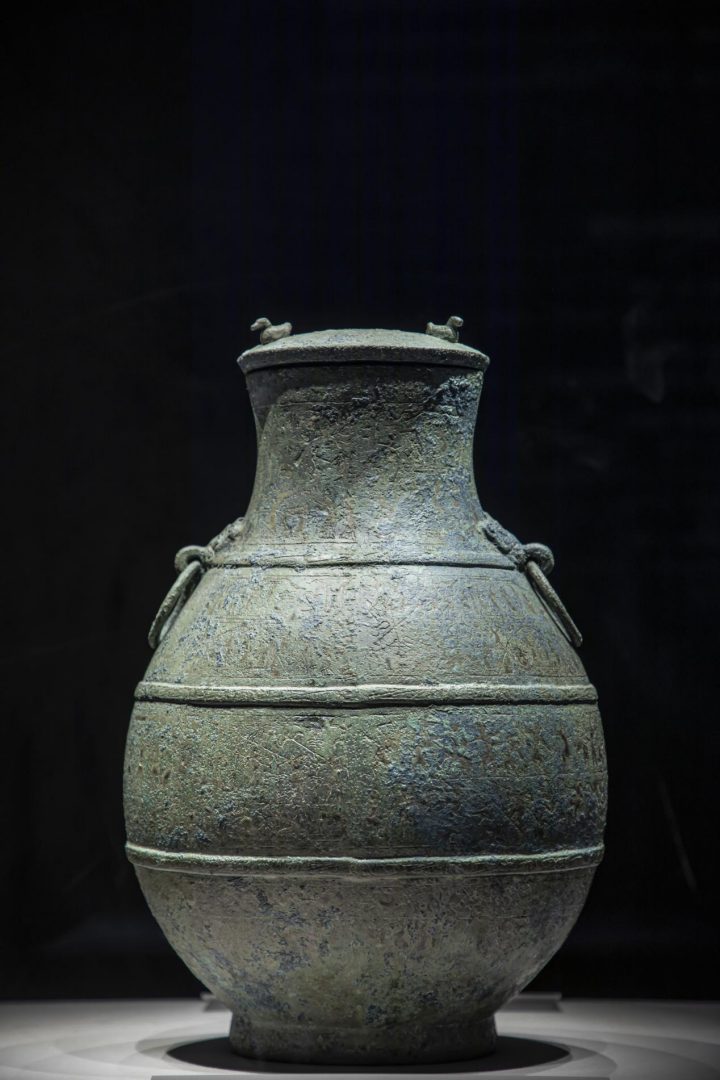

水陆攻战纹铜壶 四川博物院藏

四川发布客户端消息 又逢一年春,种桑养蚕忙。素有天府之国美誉的四川,自古以来便是从事养蚕的圣地。在《华阳国志》中曾记载,“蚕以蜀为盛,故蜀曰蚕丛,蜀亦蚕也。”《蜀王本纪》中也有“蜀之先,名蚕丛,教民蚕桑”的记录。

在四川博物院中,就有这样一件藏品,直观地展示出了古蜀人采桑的场景,那就是出自于战国时期的水陆攻战纹铜壶。

上世纪六十年代,在百花潭中学扩建期间,发现了战国时期的墓葬群,该铜壶就出自该墓葬群的第10号墓。铜壶通高40,口径13.4,腹径26.5,足高2厘米。其上满布用铅类矿物错成的图象。盖面饰卷云纹、圆圈纹和兽纹。

“这样的水陆攻战纹铜壶,目前已知全国只有两件。一件是传世,这是唯一一件发掘的,其重要性不言而喻。这也是我们四川博物院的镇馆之宝之一。”四川博物院典藏部保管员樊思琪介绍。

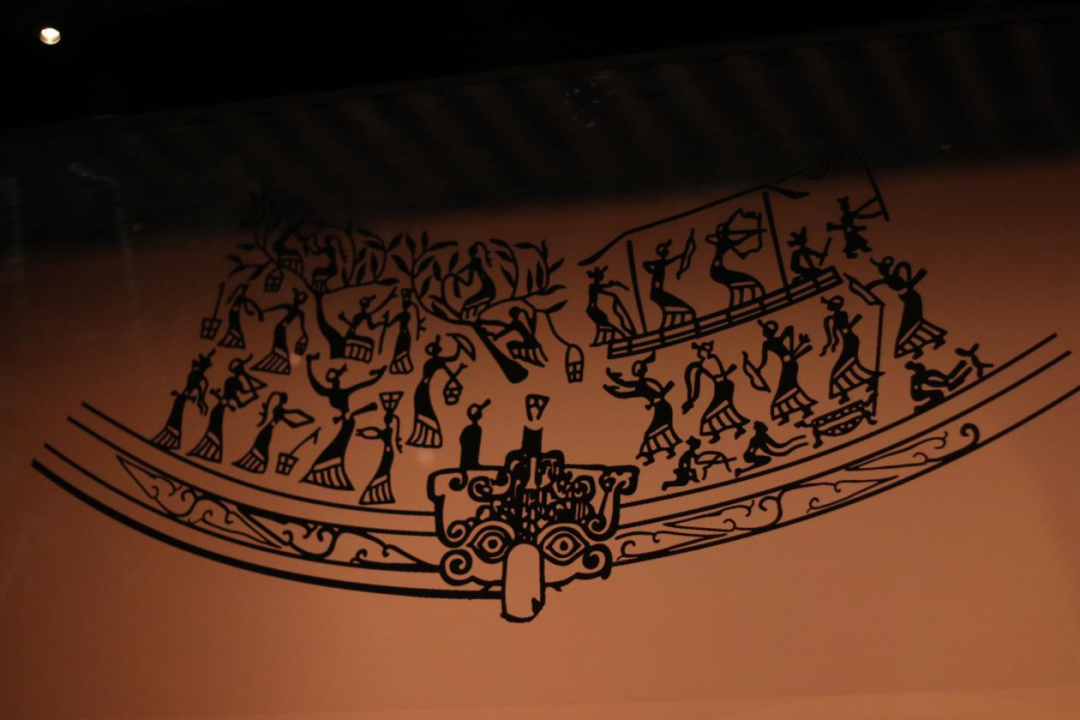

如今走进四川博物院的“走进四川”展厅,就能一睹这件水陆攻战纹铜壶的“真容”。虽然经过岁月变迁,铜壶上的图像已有些模糊。配合展台玻璃上的贴图以及文物背后的介绍视频,人们得以清晰可见战国时期古蜀人的战争、生活场景。

“壶身以三条带纹分为了四层画面。第一、二、三层的图象,两面对称。”樊思琪介绍,展示出丰富的信息,包括弋射和习射、宴乐武舞、水陆攻战、采桑的场景。“这对于研究战国时期社会生活各个方面提供了非常珍贵的实物资料。”

樊思琪提到,例如,位于第一层的图像中,就是古蜀人采桑的场景。铜壶上显示,上部有桑树两株,枝叶繁盛,每棵树上各有两人用篮采桑,下有十二人用篮子运桑叶,另有一人歌舞助兴。“采桑,是养蚕的一道工序,能够反映纺织业技术水平。铜壶上的采桑图,正是对当时巴蜀地区从事养蚕、丝织业的佐证。”

值得一提的是,该铜壶采用的是嵌错工艺。该种工艺是指将器物的表面刻出凹槽,将金银丝嵌入凹槽,并将其捶打压牢,再用磨石将其磨平,最后用毛皮沾水反复的擦亮。这样具有代表性的高超工艺,也使得仅有40厘米高的壶身,却刻有200多种不同的人物形象。

器物背后,皆是历史。透过这件水陆攻战纹铜壶,我们也得以窥见“蚕以蜀为盛”的景象。

四川发布客户端记者 刘茜 潘阳薇