7月7日下午,作家杜阳林《惊蛰》研讨会在北京现代文学馆举行,老中青20多位国内顶尖文学批评家、作家参会讨论。研讨会由《十月》杂志主编陈东捷主持,著名评论家、中国作家协会副主席李敬泽,著名作家、四川省作家协会主席阿来出席会议并做主题发言。

长篇小说《惊蛰》研讨会现场。浙江文艺出版社供图

主持 十月杂志社主编陈东捷

此次研讨会的阵容可谓相当强大。包括梁鸿鹰、孟繁华、贺绍俊、刘庆邦、陈福民、张学昕、刘琼、王春林、何平、杨庆祥、张莉、刘大先、李云雷、饶翔、杨青、虞文军、曹元勇等在内的众多文坛名家,参与了当天的研讨。与会嘉宾就时代与个人、乡村文明的现代化、个人奋斗改变命运等多个重要主题,展开了深入全面的探讨。

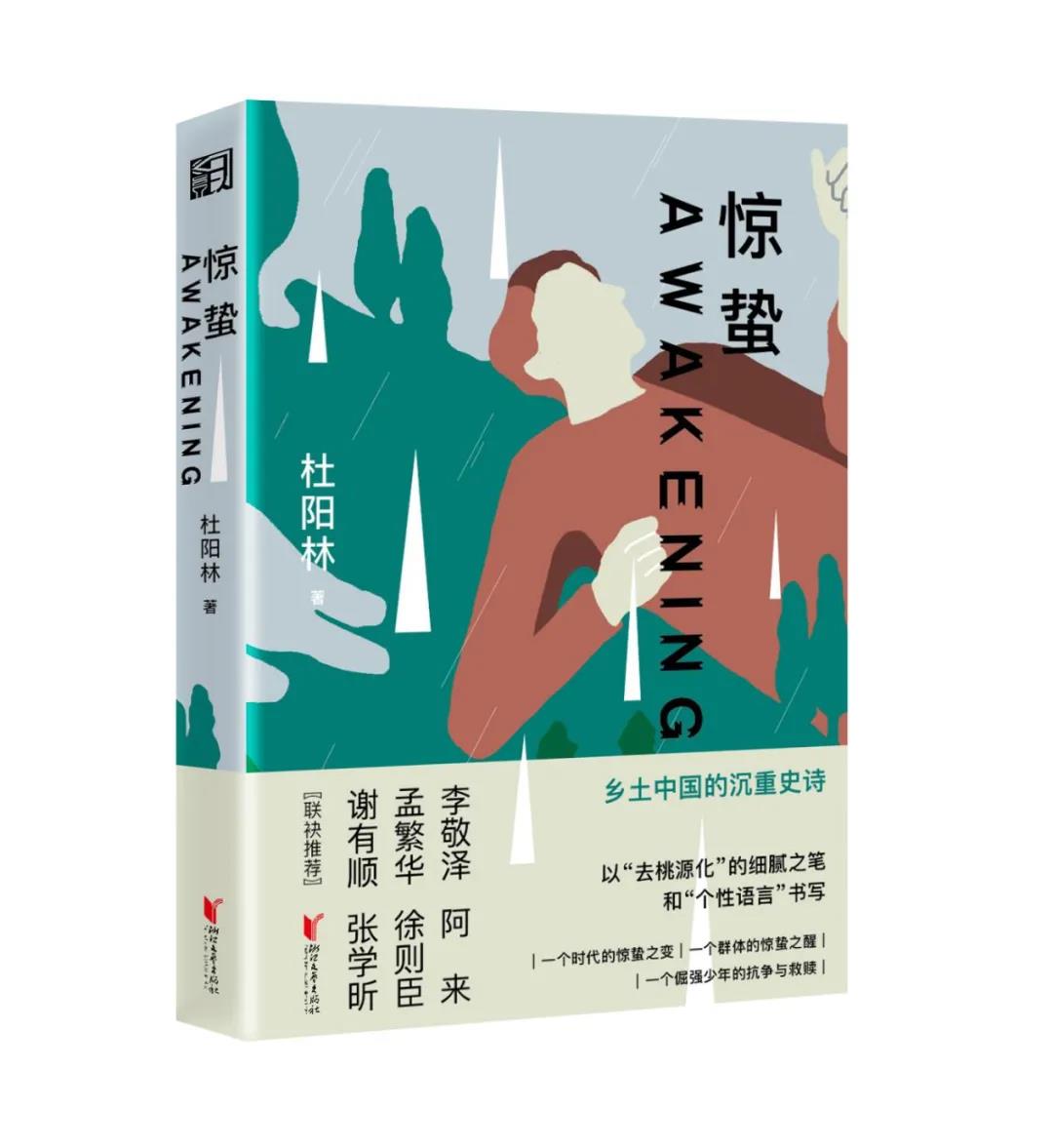

《惊蛰》是一部讲述底层少年凌云青抗争与成长的长篇小说,最初刊登于《十月》杂志2020年6期,图书由浙江文艺出版社·KEY-可以文化今年7月推出。此次出版成书增补了部分内容,进行了全新的修订。

《惊蛰》的故事发生在二十世纪七十年代末,四川北部阆南县观龙村,少年凌云青聪慧早熟,坚强好学,但苦难却如影随形:寒冷和饥饿的折磨,乡邻旁亲的刁难与欺辱……十年岁月,几番生死劫难与惊蛰之醒,凌云青完成了野蛮的生长。时代的列车载着这个倔强少年和他沉重的过去,无可阻挡地奔向未来。评论家认为,主人公凌云青的成长经历,是改革开放以来乡村中国历史巨变的缩影。该书通过个人奋斗改变命运,是新时期乡村青年人生成功的具有时代标志意义的主题。这个主题在中国当代文学中持续闪现,《人生》《平凡的世界》等文学名著,由此获得了巨大的社会影响。《惊蛰》是书写这一主题的最新版本。主人公更为极端的成长压力、更为坚强的意志和更为持久的韧性,赋予了作品更为强烈的励志功能。

从左至右分别是孟繁华、李敬泽、阿来。

李敬泽当天表示,这部小说实际上写出了那一代人的故事,并且带有非常独特、强烈的地方性的经验。小说构成了历史的一部分,是非常有价值的。对杜阳林来说,这部作品是他的一个出发点,也是一个加油站。

阿来在发言中说,“这个书我把它叫做半自传性质的小说,因为杜阳林差不多就是书里那个人。”

本书作者杜阳林当天表示,自己在写作过程当中,对过往和现实农村中的生活,进行了无数次的回望与追溯。“对于乡村如何发展到底该怎么走,我也进行了一些思考。正因为这样,才完成了这部作品。这部作品通过乡村的生活和时代的风云,体现了人性光辉。”

《惊蛰》作者杜阳林

当天多位批评家都在发言中提到,杜阳林这种半自传式的手法,写出了很多人的共同记忆。担任主持人的陈东捷表示,《惊蛰》这种以真实经历为基础创造的长篇小说,将个人命运和时代紧密结合,有特别的价值。

《文艺报》总编辑梁鸿鹰认为,作者选定的历史背景,是一个让人五味杂陈的时代。书读完之后,给人惊心动魄、酸甜苦辣方方面面的感受。既有感官的冲击,也有思想的冲击。主人公凌云青身上凝聚和概括了许多六十年代出生的人那种坚韧不拔的品质,对文化的向往,以及对自己命运的争取。

作家刘庆邦表示,这部小说自己“一下就读进去了”,引起了很多共鸣,回忆起很多往事。他认为《惊蛰》的积极意义在于写苦难的经历,“在苦难中才表现了中国人、中华民族的生存韧性”。

沈阳师范大学教授贺绍俊表示,小说将一个乡村青年的苦难成长史和求学之路都写得很清楚,很多细节都很生动,写出了底层特别真实的一面。

《人民日报》文艺部副主任刘琼认为,小说读完最深切的一个感受,就是密密匝匝的生活体验,其中有特别深切的个人经历和感受,最痛切的就是对于贫困和饥饿的感受。

当下如何书写乡村经验?

评论家们在当天的发言中,还从创作手法、艺术特色等多个角度展开了讨论。沈阳师范大学教授孟繁华认为,这部小说的写法“很有意思”,三个部分都是坐在绿皮车上回忆过去。“他坐在这个车上,似乎成为了一个隐喻。惊蛰是隐喻,绿皮车也是隐喻。”

《小说评论》主编王春林说,认真读完之后觉得这是一部反转叙事的长篇小说,最成功的地方就是完成了乡村的苦难叙事。

中国社科院文学所研究员陈福民认为,从小说艺术的角度来看,《惊蛰》作者坚持按自己的经验处理写实的事件,有着当下文学非常稀缺的品质。。

辽宁师范大学文学院教授张学昕提到,作者在书中有很多细部的修辞和隐喻,从中可以看到写实主义更大的空间和可能性。

南京师范大学教授何平表示,杜阳林这部小说的结构,是建立在个人成长的记忆上,提供了一个写作者如何去处理个人历史记忆的方式。

中国人民大学文学院教授、副院长杨庆祥认为,杜阳林的语言是有弹性和适宜的。从这种语言的把握,能看出作者的文学素养和基本功是非常扎实的。

北京师范大学文学院教授张莉认为,这部作品没有运用太多的技巧,从生活中来,讲述了一些朴素直给的道理,给了自己朴素的感动。

鲁迅文学院副院长邢春表示,这部小说的结构非常清晰。自己非常赞赏作者的人生态度,作者并没有沉浸在对痛苦的描述中,而是想告诉读者,人对苦难和挫折的态度,决定了未来的人生走向,能够直面苦难、把苦难作为财富的人才能获得真正的成功。

中国社科院研究员刘大先表示,小说主人公非常有志气,很坚韧,对读书改变命运有很强的信任感,这一点非常重要。

《小说选刊》副主编李云雷认为,这部小说的地域色彩非常强烈,其实是一个村庄在改革开放初期历史的整体描写。

《光明日报》文艺部副主编饶翔表示,《惊蜇》不是一部严格意义上的现代成长小说。作者更多是在忠实于个人经验的基础上,呈现了历史的某些细部的和局部的真实。

《当代文坛》主编杨青联系乡土文学的谱系评论说,《惊蛰》具有浓郁的地方性,书写了一部川北的乡村史诗。这部作品延续的是巴蜀文学的传统,在四川乃至乡土文学的版图上描绘出了一个新的篇章。

当天会议由北京出版集团十月杂志社、浙江文艺出版社联合主办,十余家中央、地方重要媒体参会报道。