四川发布客户端消息 8月15日,内江市委七届五次全会审议通过了《关于加快推进现代物流业创新发展的决定》。

8月29日川南快递物流园项目正式签约,顺丰、中通、圆通等知名快递企业已表达了入驻意愿……川南快递物流园、川南邮政快递物流集散中心、威远综合物流园等一批项目也正按照规划有序推进。

半个月的时间里,内江市现代物流产业发展便取得新的进展。“川菜大厨房”、医药物流、物流智能包装三大新兴物流业态相关项目也正在对外招商。

内江市现代物流业创新发展方兴未艾、势头正劲。

创新:变区位优势为产业发展空间

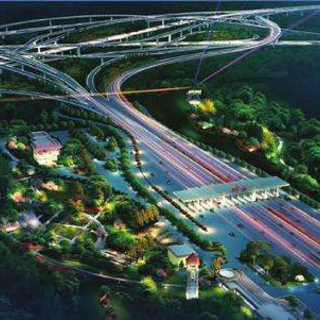

内江位于成都重庆经济区中心位置,素有“成渝之心”、“川南咽喉”、“巴蜀要塞”之称,地处成渝城市群发展带、云贵-陕甘南北大通道发展轴、川南经济区“一带一轴一区”重要交汇点。随着成渝高铁通车,目前内江到成都、重庆都只需要40分钟。如何将区位优势转换为现代物流业发展优势?

内江市发改委调研员张劲松说,推动现代物流业发展,关键重在创新。内江市《关于加快推进现代物流业创新发展的决定》“创新”二字出现的频次最多,内江正是要通过不断创新来实现现代物流业发展的突破,构建起自己的错位优势。张劲松认为,传统物流已经难以适应经济优化发展、转型发展的需要,向现代化发展,创新发展才是物流发展的关键。《决定》中提出的打造“川菜中央厨房”,打造一小时生鲜冷链物流体系,加快发展多式联运物流模式、甩挂物流联盟、无车承运人模式,通过物流服务实现工业生产“零仓储”,打造物流智能包装产业等等都是现代物流创新发展的重要方向,是川南地区、乃至四川和全国都处于发展前沿的物流领域,这为内江形成自己的特色和优势提供了空间,内江将结合地区发展实际,深入挖掘和探索,打造出现代物流业发展模式中的内江升级版,走特色发展,创新发展之路。

交通:畅通现代物流“主动脉”与“毛细血管”

交通运输是现代物流发展的关键环节和主要载体,在现代物流链条中发挥着桥梁和纽带作用。内江市第七次党代会提出,加快建设“一带一轴一区”重要交通枢纽,即:一带:打造成渝城市群发展带综合立体交通走廊;一轴:构建云贵-陕甘南北大通道发展轴路网通道;一区:引领川南经济区现代综合交通体系发展示范。规划建设铁路10条,形成“四客六货”形态;规划建设高速公路、国省干道、重要经济干线、农村公路等达10775公里;分四个阶段,按IV-V级航道标准规划实施沱江内江段航道等级提升工程,新改建航电枢纽9座,实现沱江内江段全年通行300-500吨船舶;规划建设市中区一类通用机场,其他县区计划布局二类通用机场或临时起降点。

内江市交通运输局副局长朱鹏表示,内江将以强化高速公路、快速通道路网布局来形成内通外畅的现代物流“主动脉”,积极构建物流运输大通道;以不断延伸的农村公路来形成联网成片的现代物流“毛细血管”,着力完善物流运输“最后一公里”;以营造良好运输发展环境来畅通现代物流的“血液流动”,不断提升运输服务保障水平。

目标:变产业“洼地”为经济发展新“引擎”

内江市《关于加快推进现代物流业创新发展的决定》指出,近年来,内江大力推动现代物流业发展,在产业规模、企业培育、物流设施建设等方面取得了一定成效。但是,内江的物流业发展总体水平不高,存在着基础设施建设滞后、物流企业运营模式传统、市场秩序有待规范等突出问题,导致经济运行成本偏高、发展效益偏低。内江市商务局局长张静也坦言,内江与周边城市相比,现代物流业差距仍然较大,主要体现在总量小、占比低、速度慢,企业小、档次低、分布散等方面。

有差距,说明发展空间大。如何变产业“洼地”为经济创新发展“引擎”?

内江市提出要主动融入国家“一带一路”发展战略和中国(四川)自由贸易试验区、中国(重庆)自由贸易试验区建设,加快构建“一港三园”的现代物流业创新发展空间布局。“一港”,即在中心城区打造立足川南、配套成渝、辐射西部的内江现代综合物流港,包括四大功能区:制造业物流服务功能区、农产品冷链物流功能区、商贸物流功能区、寄递配送物流功能区。“三园”,即打造资中、威远、隆昌三个县域综合物流园。通过实施产业定向、基础厚植、主体育培“三大工程”,推动先进制造业与物流业联动发展,建设川南优势制造业与现代物流业联动发展示范城市;推动农产品物流成链发展,建设川南农产品流通创新发展先行区;推动商贸物流转型发展,建设区域性商贸物流节点城市;推动快递业跨越发展,建设川南快递物流和城乡配送创新发展示范区。同时还要加快物流大通道建设,打造“一带一轴一区”重要交通枢纽;加快物流大平台建设,打造公铁联运示范基地;加快物流大数据建设,打造西部物流指数发布中心。鼓励物流企业转型发展、现代化发展、标准化发展;大力引进国内外知名物流企业在内江设立区域总部、运营中心、分拨中心和转运中心;鼓励企业探索“无车承运人”、“多式联运”、建立甩挂联盟等新兴物流发展模式。

根据内江市现代物流业创新发展行动计划,到2020年,内江物流业总产值将达到600亿元,年均增长20%以上;培育年产值100亿元的园区1个、50亿元的园区2个、20亿元的园区2个,年营业额50亿元的企业1户、20亿元的企业2户、10亿元的企业5户。

四川发布客户端记者 刘学谦